高木さんの死生観を形作った、祖父と父の蒸発

「高木さんは、お父さんとおじいちゃんが蒸発しているとお聞きしました。そういった経験が、死に対する興味を持つきっかけになったのかなと考えたりしたんですけど」

「高木さんは、お父さんとおじいちゃんが蒸発しているとお聞きしました。そういった経験が、死に対する興味を持つきっかけになったのかなと考えたりしたんですけど」

「そうかもしれないですね。じいちゃんの話は母親があまり話してくれないので、周りの友人たちの話からの推測なんですけど。戦争から帰ってきて、長野の小さい町で土建屋をやっていて、その町の町長選挙に敗れたんです」

「そうかもしれないですね。じいちゃんの話は母親があまり話してくれないので、周りの友人たちの話からの推測なんですけど。戦争から帰ってきて、長野の小さい町で土建屋をやっていて、その町の町長選挙に敗れたんです」

「選挙で負けた…」

「選挙で負けた…」

「当時は、小さな町で選挙に負けるということは、すべてを失うことだったんです。結果、会社を潰して、家族のために町から去ったらしくて。僕が1歳か2歳の頃ですよ」

「当時は、小さな町で選挙に負けるということは、すべてを失うことだったんです。結果、会社を潰して、家族のために町から去ったらしくて。僕が1歳か2歳の頃ですよ」

「生まれた直後から壮絶な人生ですね…」

「生まれた直後から壮絶な人生ですね…」

「それで僕は小さい頃、じいちゃんが土建屋の社員のために建てた掘っ立て小屋に住んでいました。伊勢湾台風で屋根が吹っ飛ぶような小屋に(笑)」

「それで僕は小さい頃、じいちゃんが土建屋の社員のために建てた掘っ立て小屋に住んでいました。伊勢湾台風で屋根が吹っ飛ぶような小屋に(笑)」

「はちゃめちゃなエピソードだ…」

「はちゃめちゃなエピソードだ…」

「当時は、カラーテレビ、クーラー、全自動洗濯機が三種の神器と呼ばれていました。でも、うちには何もなかったです。テレビがまだ白黒だったから、マグマ大使がモノクロだと思ってたんですよ」

「当時は、カラーテレビ、クーラー、全自動洗濯機が三種の神器と呼ばれていました。でも、うちには何もなかったです。テレビがまだ白黒だったから、マグマ大使がモノクロだと思ってたんですよ」

「(笑)」

「(笑)」

「初めてカラーテレビを見たとき『あれっ、マグマ大使が金色!』って思ったんです。で、あるとき、じいちゃんが死んだという連絡が、僕が会社に入ってすぐの頃に実家からありました。僕が駆けつけたときはもう骨になってました」

「初めてカラーテレビを見たとき『あれっ、マグマ大使が金色!』って思ったんです。で、あるとき、じいちゃんが死んだという連絡が、僕が会社に入ってすぐの頃に実家からありました。僕が駆けつけたときはもう骨になってました」

「蒸発されて…再会したときには骨だったなんて…」

「蒸発されて…再会したときには骨だったなんて…」

「実家で葬式をやったのですが、ちゃぶ台に白いシーツが敷いてあって、そこに骨壺がぼんと置いてあるだけ(笑)。そこに昔の仲間が集まり、日本酒を飲みまくって吐きまくるっていう葬式。葬儀社なんてないから、それが葬儀なんです。だから葬儀の原体験はそこで」

「実家で葬式をやったのですが、ちゃぶ台に白いシーツが敷いてあって、そこに骨壺がぼんと置いてあるだけ(笑)。そこに昔の仲間が集まり、日本酒を飲みまくって吐きまくるっていう葬式。葬儀社なんてないから、それが葬儀なんです。だから葬儀の原体験はそこで」

「高木さんはその葬儀に、どういう感想を持ったんですか?」

「高木さんはその葬儀に、どういう感想を持ったんですか?」

「すげーいいなと思って」

「すげーいいなと思って」

「いいなと…」

「いいなと…」

「生物学的な意味での父は、生きているか死んでいるかどうかもわからないです。じいちゃんは死んでから見つかりました。僕自身も、大学を出てから2年間くらいフラフラしていて。母親にも連絡をしていなかったものだから、帰ったら母親が涙を流して『あんたで3代目になると思った』って(笑)。母からしたら、父、元夫、息子ですから」

「生物学的な意味での父は、生きているか死んでいるかどうかもわからないです。じいちゃんは死んでから見つかりました。僕自身も、大学を出てから2年間くらいフラフラしていて。母親にも連絡をしていなかったものだから、帰ったら母親が涙を流して『あんたで3代目になると思った』って(笑)。母からしたら、父、元夫、息子ですから」

「3代連続の蒸発…!」

「3代連続の蒸発…!」

「だから家族関係はドライです。誰かが亡くなったら悲しまなくちゃいけないとか、葬儀しなくちゃいけないというのも、同調圧力を感じてしまって。嫌いなんです」

「だから家族関係はドライです。誰かが亡くなったら悲しまなくちゃいけないとか、葬儀しなくちゃいけないというのも、同調圧力を感じてしまって。嫌いなんです」

「葬儀もしたくないくらい?」

「葬儀もしたくないくらい?」

「しなくていいならしたくないくらいです。葬儀に行けないんですよ。お別れの会とか。人と同じ悼み方をしなくちゃいけないって圧力を感じてしまうともうだめで」

「しなくていいならしたくないくらいです。葬儀に行けないんですよ。お別れの会とか。人と同じ悼み方をしなくちゃいけないって圧力を感じてしまうともうだめで」

僕は結局、カッコいいものを憎んでる

「今お話いただいたような視点で言うと、高木さんってどんな学生時代を送ってきたんですか?」

「今お話いただいたような視点で言うと、高木さんってどんな学生時代を送ってきたんですか?」

「学校は大変でしたよ。中学のとき、いじめられてましたね。いじめてたら反撃でやられて、半年くらい誰も話してくれない時期があって。仕方がないから、自家製のビニールハウスをつくって、アサガオを育てていました」

「学校は大変でしたよ。中学のとき、いじめられてましたね。いじめてたら反撃でやられて、半年くらい誰も話してくれない時期があって。仕方がないから、自家製のビニールハウスをつくって、アサガオを育てていました」

「勉強はできたんですか?」

「勉強はできたんですか?」

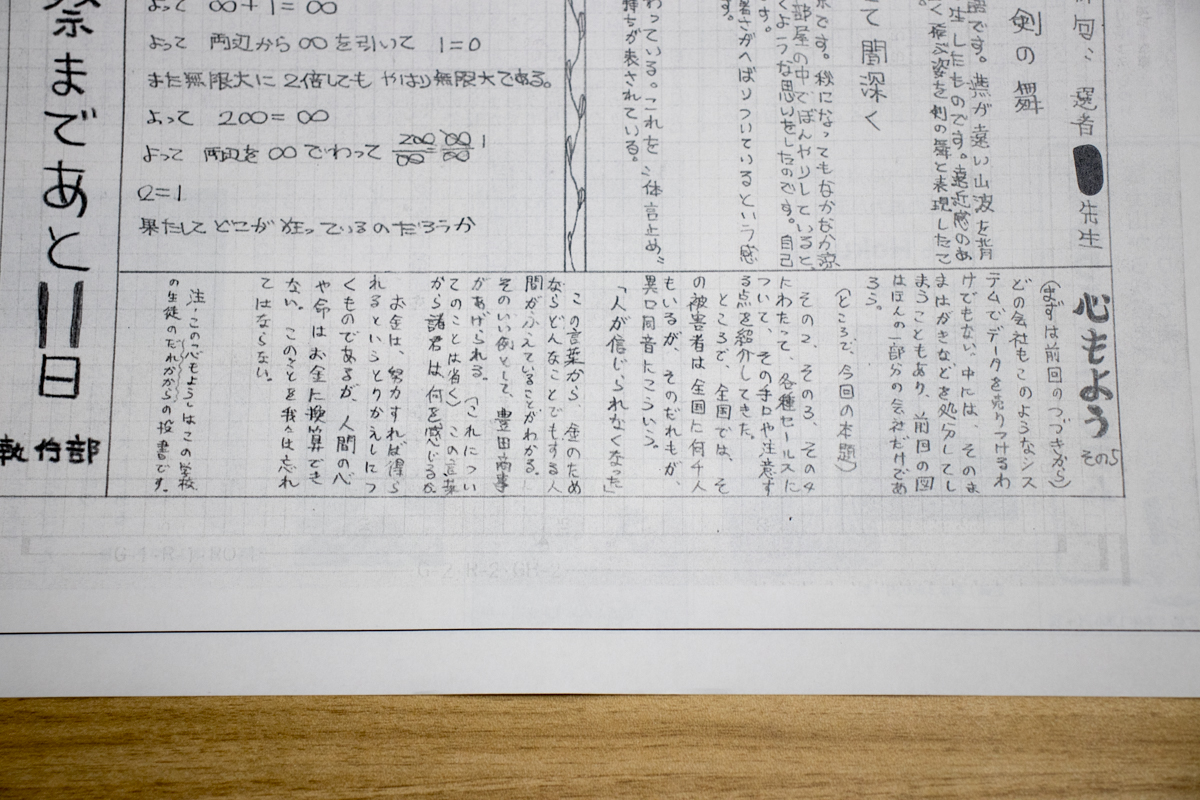

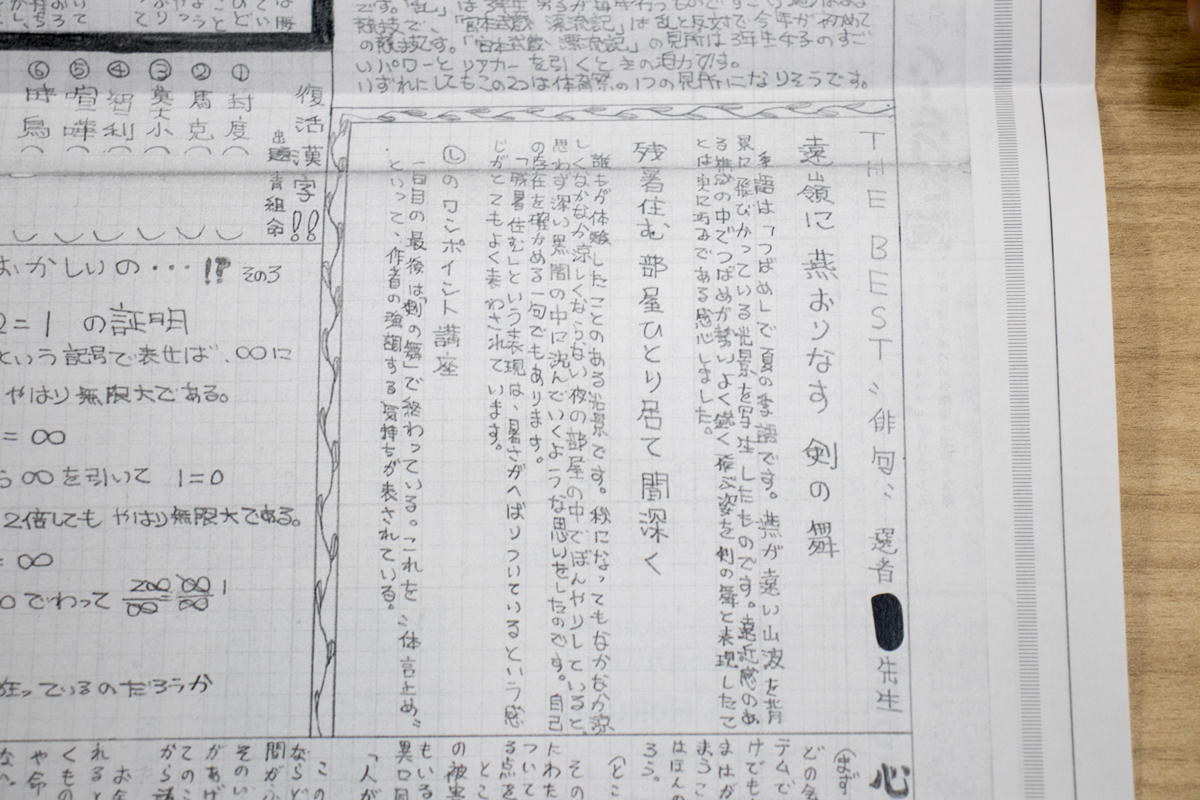

「変な話ですけど、ちょっと賢かったので、世界に思いを馳せてたんです(笑)。こんなところで勉強なんかやってる場合じゃない、アフリカの飢えた子どもたちを助けなきゃいけない…っていうひとりよがりな内容の新聞を自主制作したりとか」

「変な話ですけど、ちょっと賢かったので、世界に思いを馳せてたんです(笑)。こんなところで勉強なんかやってる場合じゃない、アフリカの飢えた子どもたちを助けなきゃいけない…っていうひとりよがりな内容の新聞を自主制作したりとか」

「えっ!(笑)。学級新聞の自主制作?」

「えっ!(笑)。学級新聞の自主制作?」

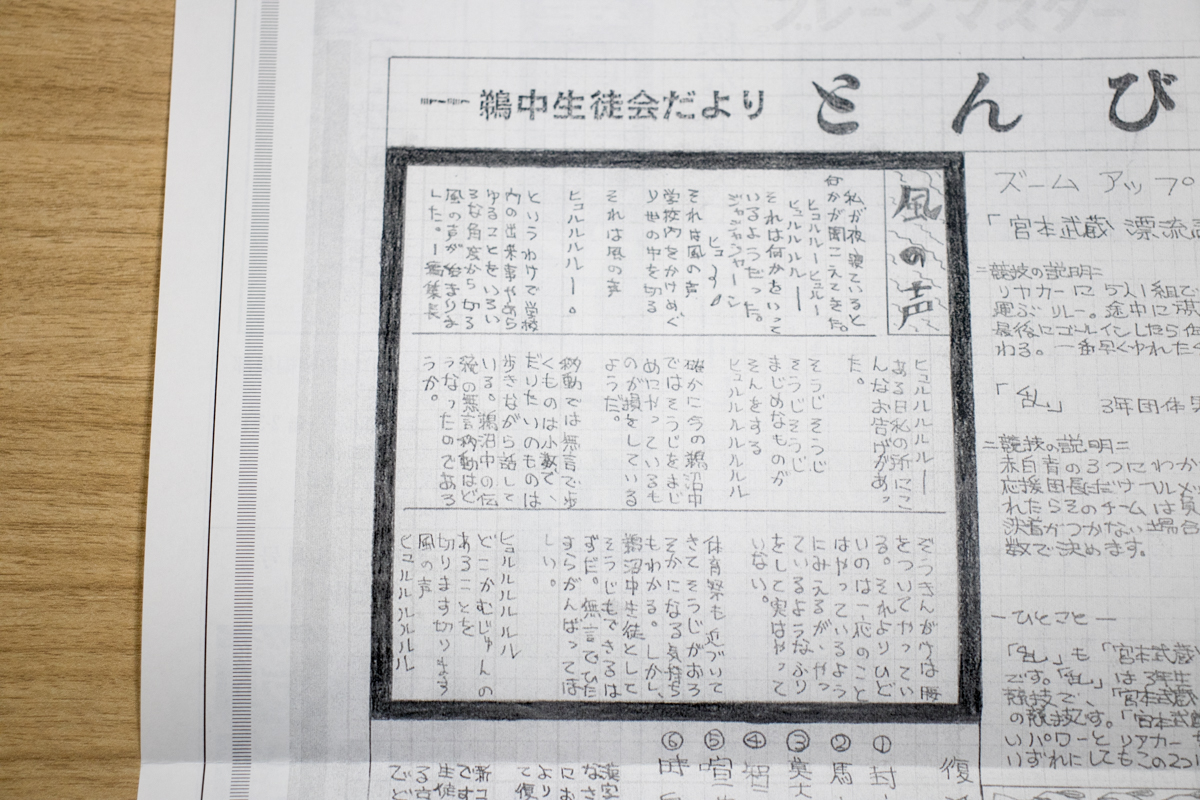

「一応、書記だったので。あっ、これこれ」

「一応、書記だったので。あっ、これこれ」

「『とんび』!」

「『とんび』!」

「これはまだいじめられていないときです」

「これはまだいじめられていないときです」

「これは、担当だからつくってたんですか?」

「これは、担当だからつくってたんですか?」

「言われもしないのにつくってた」

「言われもしないのにつくってた」

「今と同じじゃないですか(笑)」

「今と同じじゃないですか(笑)」

「『生徒会便り』みたいなオフィシャルの新聞がしょうもなくて、本当の新聞にしたいなと思って自主制作してましたね。『風の声』ってコラムをつくって。『ヒュルルルルルー』みたいな。あとは、俳句コーナーがあったり」

「『生徒会便り』みたいなオフィシャルの新聞がしょうもなくて、本当の新聞にしたいなと思って自主制作してましたね。『風の声』ってコラムをつくって。『ヒュルルルルルー』みたいな。あとは、俳句コーナーがあったり」

「じゃあずっと暗黒の学生時代を送ってきた感じなんですかね」

「じゃあずっと暗黒の学生時代を送ってきた感じなんですかね」

「いやそれが、高校に入って人生が変わっちゃったんですよ。地球のこととか考えるのをやめて、女の子のお尻を追っかけ回すっていうシンプルな人生に変えたら、すごく楽になって」

「いやそれが、高校に入って人生が変わっちゃったんですよ。地球のこととか考えるのをやめて、女の子のお尻を追っかけ回すっていうシンプルな人生に変えたら、すごく楽になって」

「モテましたか?」

「モテましたか?」

「いや、モテないですよ。やっぱりサッカー部とかじゃないと(笑)」

「いや、モテないですよ。やっぱりサッカー部とかじゃないと(笑)」

「じゃあコンプレックスというか。自分の中にある欠落みたいなものって、貧乏だったとかいじめられていたとか、そういうものですか?」

「じゃあコンプレックスというか。自分の中にある欠落みたいなものって、貧乏だったとかいじめられていたとか、そういうものですか?」

「僕は結局、カッコいいものを憎んでいるんです。どれだけバカバカしいことができるか。カッコいいものに対する嫉妬ですよね。高校くらいって、おしゃれなライフスタイルの雑誌読んで、ギター弾いてる男がモテるじゃないですか。そういうヤツらに対して、腹が立ちますよね(笑)。はっはっは!」

「僕は結局、カッコいいものを憎んでいるんです。どれだけバカバカしいことができるか。カッコいいものに対する嫉妬ですよね。高校くらいって、おしゃれなライフスタイルの雑誌読んで、ギター弾いてる男がモテるじゃないですか。そういうヤツらに対して、腹が立ちますよね(笑)。はっはっは!」

「憎悪がすごい!(笑)」

「憎悪がすごい!(笑)」

「自己肯定感の低さとか憎悪を炎にして。『オレってカッコいいだろ?』みたいなものを、全部燃やしたいんです」

「自己肯定感の低さとか憎悪を炎にして。『オレってカッコいいだろ?』みたいなものを、全部燃やしたいんです」

「自己肯定感の低さと憎悪と魂と棺…全部燃やすんですね(笑)」

「自己肯定感の低さと憎悪と魂と棺…全部燃やすんですね(笑)」

さいごに

「編集長の頭の中を感じたい!」と考えて挑んだ取材でしたが、想像以上にカオスではちゃめちゃな高木さんの頭の中を覗くことができました。

貧しい幼少時代やいじめられていた中学時代に温めたネガティブな感情もひっくるめて、雑誌にぶつける。

「自分の頭の中を雑誌に詰め込んで、読者の方に受け取ってもらう」という圧倒的な気概。

カッコつけて自分の負の感情を隠すわけではなく、インタビュー中もあっけらかんと語ってくれたその姿を見て、『和樂』のぶっとんだ企画の数々がどうしてあんなに輝いているのか、理由がわかりました。

死について想うことは、今、生きていることを輝かせる。

死のことを考えているからこそ、高木さんは制作物と、自らの生を、輝かせることができる。そんなことを思った取材でした。

あなたのシェアを助ける! 編集部おすすめ文言3選

・今は超高齢化社会を迎えて、みんな死に対して戸惑い始めているんです

・『死にどういうふうに向かっていくのか』っていう、本当の意味での終活が足りない

・僕は結局、カッコいいものを憎んでいるんです