こんにちは!

ジモコロライターのくいしんです。

最っ高に気持ちのいい島にいます。

今回やってきたのは、鹿児島県薩摩川内市の北西部にある離島「甑島(こしきしま)」。

人口5,000人ほどのこの島にあるのが…

2018年4月にリニュアルオープンした、古民家をリノベーションしてつくった「FUJIYA HOSTEL(フジヤホステル)」や

使われなくなった港の旧待合所を活用したカフェレストラン「コシキテラス」、

「コシキテラス」の「断崖バーガー」はめちゃくちゃおいしい…

そして、早朝から豆腐をつくって販売している、豆腐屋兼カフェの「山下商店」、

甑島唯一のコワーキングスタジオ「しまとりえ」、

甑島の観光ガイド「しまなび」、

そしてそして、「とうふ屋さんの大豆バター」とか、

これらの宿、カフェレストラン、お土産屋、島内の観光ガイド、食品の加工・販売…

実はすべて、甑島にある社員10人ほどの小さな会社がぜんぶ手がけている事業なんです。

信じられますか?

多すぎでは?

その会社の名前は、「東シナ海の小さな島ブランド株式会社」。

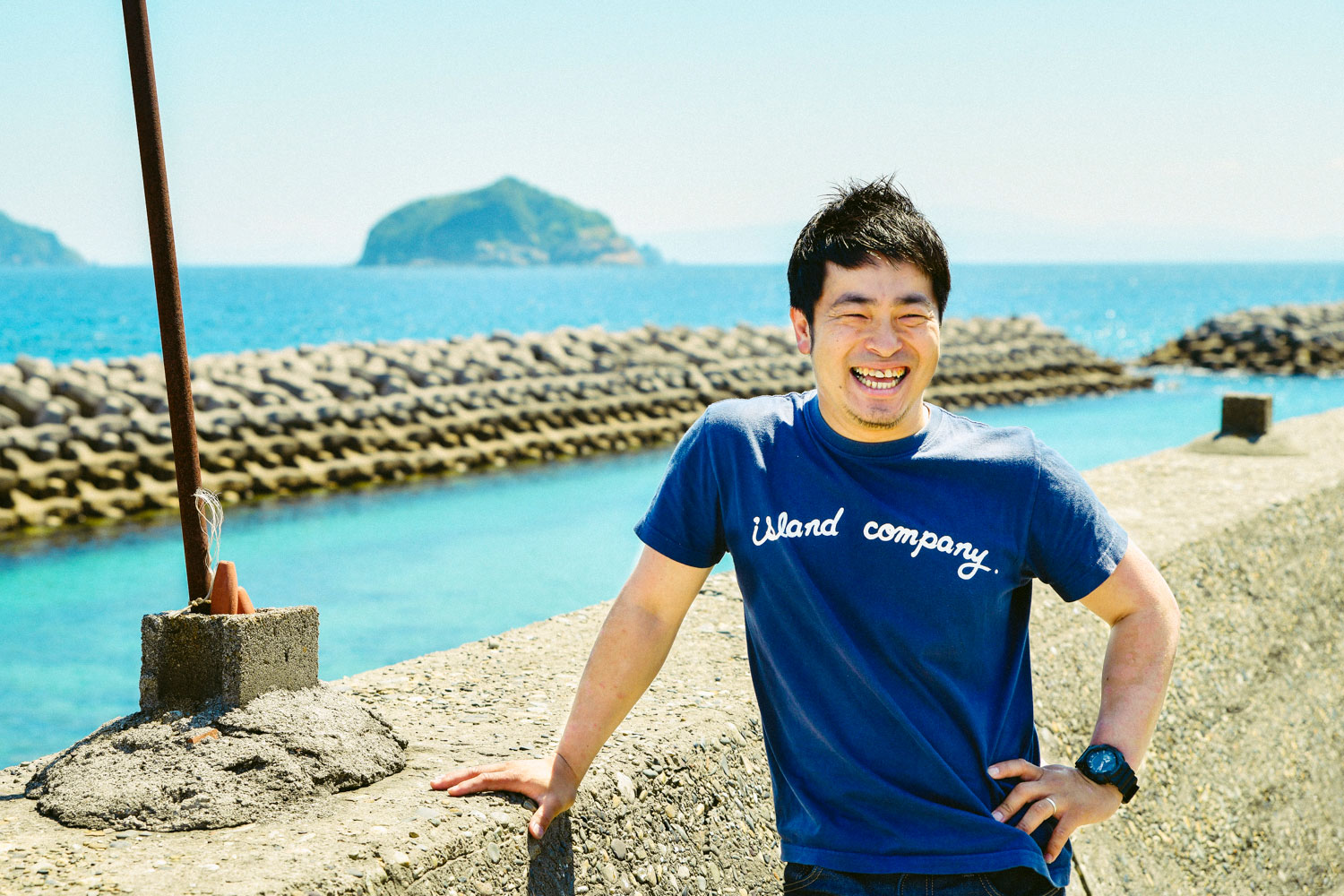

代表は、山下賢太さん。

上記のいろんな事業をつくりまくっている張本人で、ざっくり言うと「鹿児島の離島で事業をめちゃくちゃたくさんやってる兄ちゃん」なんです。

「地元でリスクを取って、これだけの数の事業をつくっている…」

そう聞くと、「地方で思いっきり成り上がるぜ!」という、壮大でギラギラした野望を持って突き進んでいる方かと思いきや、全然そんなことはなく。

ローカルで、事業をつくりはじめたきっかけは?

この地で、事業をつくり続ける理由はどこにあるの?

と、彼の過去から深掘って聞いていくと、その原動力は意外なところにありました。

肩書きは不要。どこにでもいる「町の兄ちゃん」でいたい

「『東シナ海の小さな島ブランド株式会社』って、変わった名前の会社だなーって思ったんですけど、どんな事業を手がけてるんですか?」

「『東シナ海の小さな島ブランド株式会社』って、変わった名前の会社だなーって思ったんですけど、どんな事業を手がけてるんですか?」

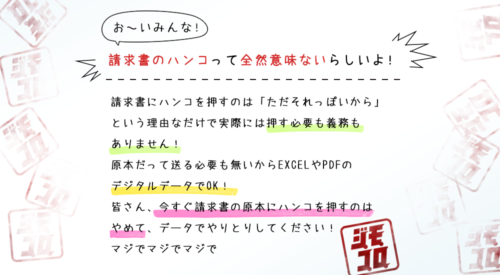

「今は、ハーブやアロエ、豆腐などの農産物の生産・加工・卸・販売をしている豆腐屋兼カフェ『山下商店』の運営、カフェレストラン『コシキテラス』の運営、島宿『FUJIYA HOSTEL』の運営、お土産物屋『ケンタストア』の運営、コワーキングスタジオ『しまとりえ』の運営に」

「今は、ハーブやアロエ、豆腐などの農産物の生産・加工・卸・販売をしている豆腐屋兼カフェ『山下商店』の運営、カフェレストラン『コシキテラス』の運営、島宿『FUJIYA HOSTEL』の運営、お土産物屋『ケンタストア』の運営、コワーキングスタジオ『しまとりえ』の運営に」

「(なるほどなるほど…めちゃ多いな…?)」

「(なるほどなるほど…めちゃ多いな…?)」

「鹿児島市内で会員制レンタルスペースの運営、バーベキュー用品や自転車のレンタル事業、甑島のガイド『しまなび』、自社、及び島内の会社からの委託で行っている通販事業と」

「鹿児島市内で会員制レンタルスペースの運営、バーベキュー用品や自転車のレンタル事業、甑島のガイド『しまなび』、自社、及び島内の会社からの委託で行っている通販事業と」

「(いやいや、ちょっと頭の処理が追いつかないな…笑)」

「(いやいや、ちょっと頭の処理が追いつかないな…笑)」

脳内メモリがパッツパツになっちゃってる人

「…あたりをメインに、甑島内の他社の商品開発のコンサルティング、その他地域のブランディングのコンサルティング、県内離島の連携事業、などにも携わっています」

「…あたりをメインに、甑島内の他社の商品開発のコンサルティング、その他地域のブランディングのコンサルティング、県内離島の連携事業、などにも携わっています」

「…めちゃくちゃ多くないですか!?!?」

「…めちゃくちゃ多くないですか!?!?」

「あと消防団にも入ってますし、地域の運動部の副部長もしてたりとか…」

「あと消防団にも入ってますし、地域の運動部の副部長もしてたりとか…」

「しかも、地域の活動も!?!? 会社のメンバーは何人なんですか?」

「しかも、地域の活動も!?!? 会社のメンバーは何人なんですか?」

「10人くらいが主要メンバーで、あとはアルバイトで手伝ってくれているメンバーですとか」

「10人くらいが主要メンバーで、あとはアルバイトで手伝ってくれているメンバーですとか」

「これだけ島でいろんなことをやっていて、周りの人には何の人だと思われてるんでしょう?」

「これだけ島でいろんなことをやっていて、周りの人には何の人だと思われてるんでしょう?」

「うーん、なんだろう…。強いて言うなら『豆腐屋』ですかね(笑)」

「うーん、なんだろう…。強いて言うなら『豆腐屋』ですかね(笑)」

「と、豆腐屋…じゃなくないですか?(笑)」

「と、豆腐屋…じゃなくないですか?(笑)」

「豆腐屋です(笑)。というのはですね…僕は、いわゆる『地域づくりのコンサルタント』みたいに思われることも多いんですけど」

「豆腐屋です(笑)。というのはですね…僕は、いわゆる『地域づくりのコンサルタント』みたいに思われることも多いんですけど」

「はい」

「はい」

「そういった姿勢じゃなくて、島で働いて、家族と暮らして、消防団をやって、PTAに参加して…、っていう、ふつうにそのへんにいる町の兄ちゃんであることが大事だと思っていて」

「そういった姿勢じゃなくて、島で働いて、家族と暮らして、消防団をやって、PTAに参加して…、っていう、ふつうにそのへんにいる町の兄ちゃんであることが大事だと思っていて」

「だから、肩書きにはこだわらないと」

「だから、肩書きにはこだわらないと」

「そうなんです。僕もそうですが、スタッフのみんなにしても、島の人には『山下商店で豆腐をつくってる◯◯さん』『コシキテラスでパンを焼いてる◯◯さん』のように屋号と人とをセットで覚えてもらっている感じですね」

「そうなんです。僕もそうですが、スタッフのみんなにしても、島の人には『山下商店で豆腐をつくってる◯◯さん』『コシキテラスでパンを焼いてる◯◯さん』のように屋号と人とをセットで覚えてもらっている感じですね」

カフェレストラン「コシキテラス」の厨房に立つ賢太さんの妻・麻由さん

「『近所にある商店の兄ちゃん』みたいな」

「『近所にある商店の兄ちゃん』みたいな」

「はい。ただ、今は『山下商店の豆腐をつくってる兄ちゃん』というポジションは弟に譲って、東シナ海の小さな島ブランド社(通称『アイランドカンパニー』)全体の代表、という感じになってます」

「はい。ただ、今は『山下商店の豆腐をつくってる兄ちゃん』というポジションは弟に譲って、東シナ海の小さな島ブランド社(通称『アイランドカンパニー』)全体の代表、という感じになってます」

父によって町の憩いの場が消えた――。故郷で味わった強烈な原体験

「そもそもどうして自分の住む島に事業をたくさんつくろうと思ったんですか?」

「そもそもどうして自分の住む島に事業をたくさんつくろうと思ったんですか?」

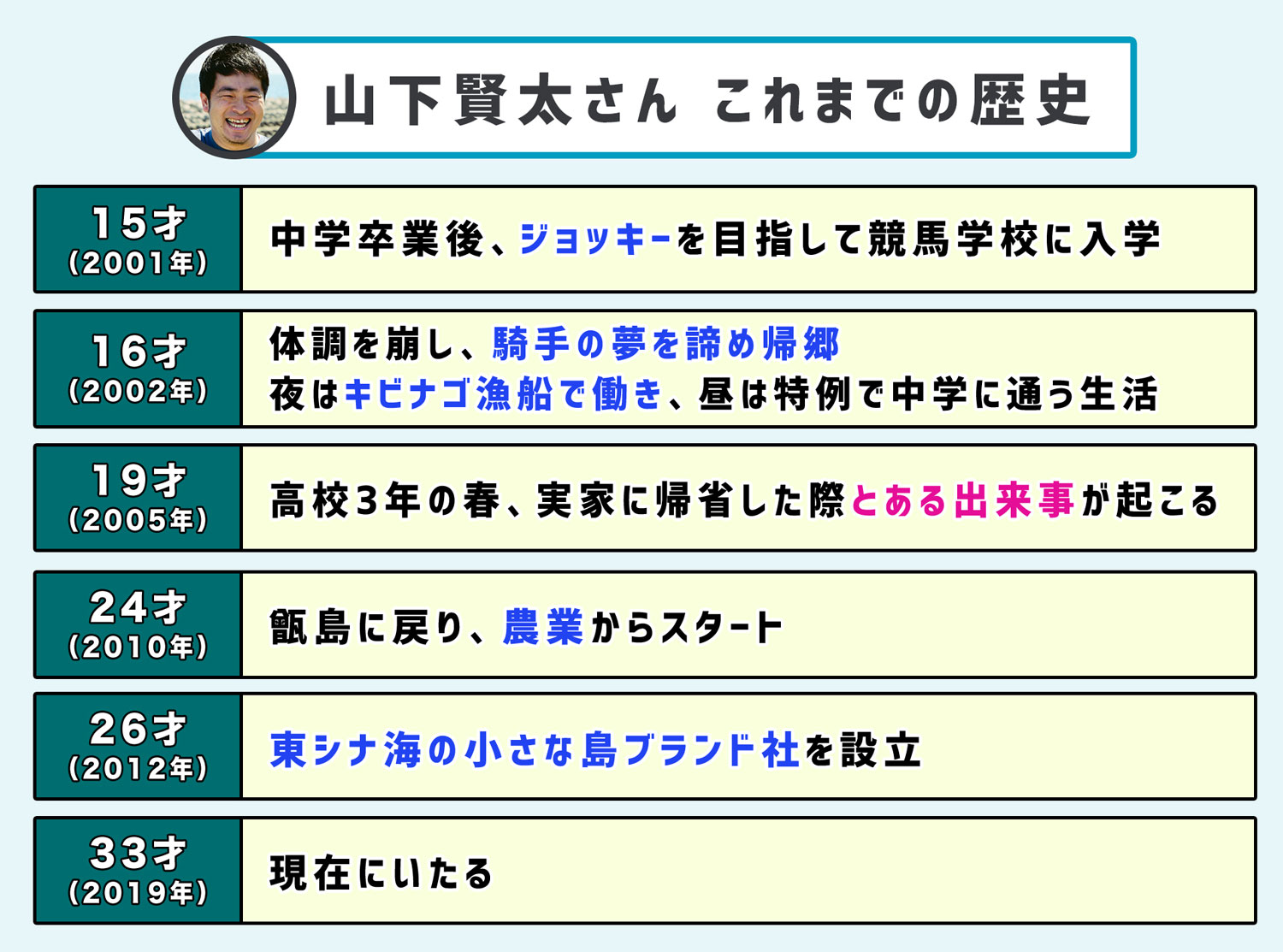

「そもそも、僕は15歳で千葉の競馬学校に入ってジョッキーを目指してたんですけど…」

「そもそも、僕は15歳で千葉の競馬学校に入ってジョッキーを目指してたんですけど…」

「ジョッキー!」

「ジョッキー!」

「結局、挫折して島に戻ってきたんです。だから、16歳でもう一度鹿児島の高校に入り直したとき、周りは進学や就職だと語ってましたけど、自分には夢も目標もなくて『何に向かって生きていけばいいんだろう』とずっと悩んでました」

「結局、挫折して島に戻ってきたんです。だから、16歳でもう一度鹿児島の高校に入り直したとき、周りは進学や就職だと語ってましたけど、自分には夢も目標もなくて『何に向かって生きていけばいいんだろう』とずっと悩んでました」

「16歳にして早々に挫折ですか…」

「16歳にして早々に挫折ですか…」

「その後、高校3年の春休みに甑島に帰省してきたときに、ふと小さい頃いつも遊んでた港に出かけたんです。そしたら、その港がいつの間にか更地になってて」

「その後、高校3年の春休みに甑島に帰省してきたときに、ふと小さい頃いつも遊んでた港に出かけたんです。そしたら、その港がいつの間にか更地になってて」

「えっ…」

「えっ…」

「しかも、その工事をやってたのが、建設会社で現場監督として働いてた自分の父親で。そこに生えていた町のシンボルでもある『アコウの木』も別の場所に移し替えられちゃっって…」

「しかも、その工事をやってたのが、建設会社で現場監督として働いてた自分の父親で。そこに生えていた町のシンボルでもある『アコウの木』も別の場所に移し替えられちゃっって…」

甑島に自生している「アコウの木」

「自分の父が…。それは、ちょっと衝撃的ですね」

「自分の父が…。それは、ちょっと衝撃的ですね」

「そこには漁師の網小屋があって、いつも漁師が麦わら帽子をかぶってあぐらをかきながら黙々と破れた網を繕ってて…」

「そこには漁師の網小屋があって、いつも漁師が麦わら帽子をかぶってあぐらをかきながら黙々と破れた網を繕ってて…」

「まさに“田舎の原風景”という感じですね」

「まさに“田舎の原風景”という感じですね」

「その隣ではおばちゃんたちが魚を干してて、すぐそばで猫が遊んでて。自分も夕涼みするときじいちゃんやばあちゃんに手を引っ張られてそこで休む、そういう大事な場所だったんですよね」

「その隣ではおばちゃんたちが魚を干してて、すぐそばで猫が遊んでて。自分も夕涼みするときじいちゃんやばあちゃんに手を引っ張られてそこで休む、そういう大事な場所だったんですよね」

「小さい頃の思い出ごと失ってしまったと」

「小さい頃の思い出ごと失ってしまったと」

「港でのやりとりって経済活動でもなんでもないですが、◯◯さんの船が大漁だったとか、キビナゴが大漁だった、とかそういう他愛のない話をする場で。でも、港を更地にして道路を拡幅するという経済活動と引き換えに、それを失ったんです」

「港でのやりとりって経済活動でもなんでもないですが、◯◯さんの船が大漁だったとか、キビナゴが大漁だった、とかそういう他愛のない話をする場で。でも、港を更地にして道路を拡幅するという経済活動と引き換えに、それを失ったんです」

「町にとって、重要な場所だったんですね」

「町にとって、重要な場所だったんですね」

「そのとき、父親に『なんでこんな工事してるんだ』と問い詰めると、返ってきたのはたった一言…」

「そのとき、父親に『なんでこんな工事してるんだ』と問い詰めると、返ってきたのはたった一言…」

「はい…」

「はい…」

「『お前のためだ』と」

「賢太さんの…ため…」

「賢太さんの…ため…」

「たしかに、その仕事で得たお金で僕の生活が成り立ってたのも事実なんです。なので、それを知ったときは悲しいような虚しいような、なんとも言葉にできない気持ちになりましたね」

「たしかに、その仕事で得たお金で僕の生活が成り立ってたのも事実なんです。なので、それを知ったときは悲しいような虚しいような、なんとも言葉にできない気持ちになりましたね」

「息子を守るためにやってくれたことで、お父さんを責めるわけにもいかないですね…」

「息子を守るためにやってくれたことで、お父さんを責めるわけにもいかないですね…」

「そこから、いつか自分が大人になったとき『自分の仕事を後輩や子どもに胸を張って語れるか?』ということを考えるようになって」

「そこから、いつか自分が大人になったとき『自分の仕事を後輩や子どもに胸を張って語れるか?』ということを考えるようになって」

「このときの体験が、今の仕事の原動力になってるんですね」

「このときの体験が、今の仕事の原動力になってるんですね」

「そう。だから、僕が今こうして活動してるのは『悔しさ』が原点です。『故郷が好きだから』とかじゃなくて、『なんでこんな町になったんだ』という悔しさ。次の世代に、こういう思いはしてほしくないんですよ」

「そう。だから、僕が今こうして活動してるのは『悔しさ』が原点です。『故郷が好きだから』とかじゃなくて、『なんでこんな町になったんだ』という悔しさ。次の世代に、こういう思いはしてほしくないんですよ」

島で起きているすべてのことに責任を持たなければいけない

賢太さんは、取材チームを引き連れて、島を案内しながら話を聞かせてくれた

「賢太さんが立ち上げてきた事業って、どういう基準で選んでるんですか?」

「賢太さんが立ち上げてきた事業って、どういう基準で選んでるんですか?」

「正直、なにか戦略的に事業をつくってきたかというとそうではなくて、肌感覚で隣の人に起きている課題を解決するような事業がほとんどですね」

「正直、なにか戦略的に事業をつくってきたかというとそうではなくて、肌感覚で隣の人に起きている課題を解決するような事業がほとんどですね」

「と、言いますと、具体的にはどんな?」

「と、言いますと、具体的にはどんな?」

「たとえば、島の漁師の方の中には、前向きに取り組んでいる方もいる一方で、漁師をやめて船を売って陸に上がってる人もいらっしゃいます。同じ島民としてはできれば起きてほしくない出来事ですが、そういう現実もたしかにあります」

「たとえば、島の漁師の方の中には、前向きに取り組んでいる方もいる一方で、漁師をやめて船を売って陸に上がってる人もいらっしゃいます。同じ島民としてはできれば起きてほしくない出来事ですが、そういう現実もたしかにあります」

「漁師を続けること自体、難しいことなんですね」

「漁師を続けること自体、難しいことなんですね」

「僕が競馬学校で挫折して島に戻ってきた16歳のとき、漁師の見習いとして船に乗せてもらってた時期がありました。夜中は深夜の1時から朝の7〜8時までキビナゴ漁で、それが終わってから学校に通うみたいな生活です」

「僕が競馬学校で挫折して島に戻ってきた16歳のとき、漁師の見習いとして船に乗せてもらってた時期がありました。夜中は深夜の1時から朝の7〜8時までキビナゴ漁で、それが終わってから学校に通うみたいな生活です」

甑島はキビナゴの漁獲量全国一を誇ることでも知られている。シンプルに刺し身がうまいっ…!

「へぇ、漁師をやってた時期があるんですね!」

「へぇ、漁師をやってた時期があるんですね!」

「はい。自分にとっていちばん苦しかった時期だったんですが、そんなときに『俺の船に乗れば』って声をかけてくれたのが地元の漁師の先輩たちだったんです」

「はい。自分にとっていちばん苦しかった時期だったんですが、そんなときに『俺の船に乗れば』って声をかけてくれたのが地元の漁師の先輩たちだったんです」

「若者を助けてくれたんですね。海の男の心意気だ」

「若者を助けてくれたんですね。海の男の心意気だ」

「でも、結局、その声をかけてくれた先輩はいろんな問題で漁師を続けることができなくなっちゃったんです」

「でも、結局、その声をかけてくれた先輩はいろんな問題で漁師を続けることができなくなっちゃったんです」

「なるほど…。その後どうしたんですか?」

「なるほど…。その後どうしたんですか?」

「その後、泣く泣く新調したばかりの船を売ることになって…。3,000万円〜4,000万円の船ですよ。その先輩は、家族と離れて出稼ぎに行くことになりました」

「その後、泣く泣く新調したばかりの船を売ることになって…。3,000万円〜4,000万円の船ですよ。その先輩は、家族と離れて出稼ぎに行くことになりました」

「そのとき、賢太さんは何をしてたんですか?」

「そのとき、賢太さんは何をしてたんですか?」

「僕はそのとき、大学生で京都にいたんですけど、自分を助けてくれた先輩に対して何もできなかったんです。それもこれも結局、海のことは漁師が、山のことは農家が、町のことは商人が、ってどこか他人事として捉えてたことが原因なんじゃないかって思って」

「僕はそのとき、大学生で京都にいたんですけど、自分を助けてくれた先輩に対して何もできなかったんです。それもこれも結局、海のことは漁師が、山のことは農家が、町のことは商人が、ってどこか他人事として捉えてたことが原因なんじゃないかって思って」

「自分には直接関係ない、と」

「自分には直接関係ない、と」

「でもそういうことがあったときに、『見て見ぬふりをしたくない』『諦めたくない』という思いが自分の中にあって」

「でもそういうことがあったときに、『見て見ぬふりをしたくない』『諦めたくない』という思いが自分の中にあって」

「『見て見ぬふりをしたくない』ですか」

「『見て見ぬふりをしたくない』ですか」

「僕らの会社としては事業もスタッフもどんどん成長してはいるけど、隣にいる漁師さんたちが苦しい思いをしていて、島という小さなコミュニティにいる自分自身が『幸せか?』と問われたら『なんか違うな…』って」

「僕らの会社としては事業もスタッフもどんどん成長してはいるけど、隣にいる漁師さんたちが苦しい思いをしていて、島という小さなコミュニティにいる自分自身が『幸せか?』と問われたら『なんか違うな…』って」

「同じコミュニティ内のみんなが幸せじゃないと意味がないんですね」

「同じコミュニティ内のみんなが幸せじゃないと意味がないんですね」

「島で起きてるすべてのことに責任を持たなければいけないと思っているんです。しかも、人はどんどん減っていくので、どちらにせよ、他人事ではいられなくなると思ってます」

「島で起きてるすべてのことに責任を持たなければいけないと思っているんです。しかも、人はどんどん減っていくので、どちらにせよ、他人事ではいられなくなると思ってます」

「逆に言えば、身の回りのいろんな課題が、事業になっていく可能性を秘めているってことですよね」

「逆に言えば、身の回りのいろんな課題が、事業になっていく可能性を秘めているってことですよね」

「はい。この先、人が減ったら、今まったく経験のない医療や福祉、教育の領域にも進出してくかもしれません。あくまで可能性ですけど、その余白は常に持つように考えてますね」

「はい。この先、人が減ったら、今まったく経験のない医療や福祉、教育の領域にも進出してくかもしれません。あくまで可能性ですけど、その余白は常に持つように考えてますね」

漁師の周りで起きている課題を流通の問題と捉え、2016年には生産者と消費者をつなぐ新たな流通のかたちを模索するべく「KOSHIKI FISHERMANS Fest」も開催した

島民が島民のために作る「第三のファンド」構想

「賢太さんが思い描く、甑島の理想像ってあるんですか?」

「賢太さんが思い描く、甑島の理想像ってあるんですか?」

「たとえば、どんなに僕がいい構想を練ってたり、いいアイデアを持っていても、明日僕が死ぬと事業がストップして何も引き継がれないということは、簡単に起きるじゃないですか」

「たとえば、どんなに僕がいい構想を練ってたり、いいアイデアを持っていても、明日僕が死ぬと事業がストップして何も引き継がれないということは、簡単に起きるじゃないですか」

「そうですね」

「そうですね」

「そうなったとき、会社として方向性が定まってれば、自分がいなくなったあとも思いは生き続けると思うんです。だから、その意思を継ぐコミュニティとしての『島』をもう一度つくっていきたい」

「そうなったとき、会社として方向性が定まってれば、自分がいなくなったあとも思いは生き続けると思うんです。だから、その意思を継ぐコミュニティとしての『島』をもう一度つくっていきたい」

「島を、ひとつのコミュニティとして捉えているわけですね」

「島を、ひとつのコミュニティとして捉えているわけですね」

取材場所は、賢太さんの運営する「山下商店」に移動。豆腐やパン、地域のお土産等も買うことができる

「具体的にやりたいのは、最終的に、僕が死ぬ前の50〜60歳くらいの間にかけて、町の中にファンドのようなものを立ち上げたいと思っているんです」

「具体的にやりたいのは、最終的に、僕が死ぬ前の50〜60歳くらいの間にかけて、町の中にファンドのようなものを立ち上げたいと思っているんです」

「ファンド…? 賢太さんが町の投資家になるってことですか?」

「ファンド…? 賢太さんが町の投資家になるってことですか?」

「いえ。行政でもない、民間でもない、第3のファンドです。島民が自分たちのために、自分たちのお金を使って、意思を持って投資や融資ができる、そんな資金源となるような組織をつくりたいと考えています」

「いえ。行政でもない、民間でもない、第3のファンドです。島民が自分たちのために、自分たちのお金を使って、意思を持って投資や融資ができる、そんな資金源となるような組織をつくりたいと考えています」

「市民主導のファンドってことですか」

「市民主導のファンドってことですか」

「そう。そこからつくられた事業で、得た利益の数%をロイヤルティとして還元する仕組みも同時につくります」

「そう。そこからつくられた事業で、得た利益の数%をロイヤルティとして還元する仕組みも同時につくります」

「それって、たとえばどんなときに機能するイメージなんですか?」

「それって、たとえばどんなときに機能するイメージなんですか?」

「町の子どもが海外留学に行くのを、町全体でバックアップしたり。産業の復興に使ったり。新しい事業をスタートアップで始める若い子たちの支援に使ったり。とかですかね。そのための資金を、まず、僕らのような会社の人たちがつくって、そこからさらに投資して…というスパイラルを町のなかで生みたいですね」

「町の子どもが海外留学に行くのを、町全体でバックアップしたり。産業の復興に使ったり。新しい事業をスタートアップで始める若い子たちの支援に使ったり。とかですかね。そのための資金を、まず、僕らのような会社の人たちがつくって、そこからさらに投資して…というスパイラルを町のなかで生みたいですね」

「そういう発想は、どうやって生まれるんですか?」

「そういう発想は、どうやって生まれるんですか?」

「今、僕らがやってる事業のすべては、『目の前で起こってることをなかったことにしない』という思いで始めているものばかりです。島にひとりくらい、そういう『諦めない大人』がいてもいいんじゃないかと思って」

「今、僕らがやってる事業のすべては、『目の前で起こってることをなかったことにしない』という思いで始めているものばかりです。島にひとりくらい、そういう『諦めない大人』がいてもいいんじゃないかと思って」

「これだけの実行力があると、やっかみの対象になることもあるのでは?」

「これだけの実行力があると、やっかみの対象になることもあるのでは?」

「『綺麗事を言うな』と、アドバイスをいただくこともあります。でも、僕らからしたら、大人がそんな『綺麗事』に向き合って、取り組んでいける地域のほうが、好きなんですよ」

「『綺麗事を言うな』と、アドバイスをいただくこともあります。でも、僕らからしたら、大人がそんな『綺麗事』に向き合って、取り組んでいける地域のほうが、好きなんですよ」

次の世代は、もうがんばらなくていい

「『賢太さんみたいになりたい』という若い人は、多いんじゃないかなと想像しました」

「『賢太さんみたいになりたい』という若い人は、多いんじゃないかなと想像しました」

「そうですね。実際、島の内外問わず、そうやって言ってくれる若い人も多いです」

「そうですね。実際、島の内外問わず、そうやって言ってくれる若い人も多いです」

「聞かれたら、なんて答えるんですか?」

「聞かれたら、なんて答えるんですか?」

「周りには、『俺みたいになるな』と言ってます」

「周りには、『俺みたいになるな』と言ってます」

「えっ? でも、町としては、賢太さんみたいな人が増えたほうがハッピーじゃないですか?」

「えっ? でも、町としては、賢太さんみたいな人が増えたほうがハッピーじゃないですか?」

「がんばり続けないと成り立たないような毎日じゃ、ダメなんです。そういう意味で、がんばり続けるのは僕の代で終わりにしてくれ、と」

「がんばり続けないと成り立たないような毎日じゃ、ダメなんです。そういう意味で、がんばり続けるのは僕の代で終わりにしてくれ、と」

「がんばらないと終わってしまう島ではダメだ、と」

「がんばらないと終わってしまう島ではダメだ、と」

「『がんばり方の質が変わってほしい』と言ったほうがいいのかもしれません。人は、どう生きたって苦労する生き物だから、同じ苦労をするなら夢のある苦労をしてほしい」

「『がんばり方の質が変わってほしい』と言ったほうがいいのかもしれません。人は、どう生きたって苦労する生き物だから、同じ苦労をするなら夢のある苦労をしてほしい」

「『俺とは違う部分でがんばれるように』ってことですか?」

「『俺とは違う部分でがんばれるように』ってことですか?」

「そうですね。周りの人の声に振り回されるとか、足を引っ張られるとか。そんなことをがんばらなきゃいけないのはおかしいですよね」

「そうですね。周りの人の声に振り回されるとか、足を引っ張られるとか。そんなことをがんばらなきゃいけないのはおかしいですよね」

「俺みたいな苦労はしなくていいようにしたい、ってことだ」

「俺みたいな苦労はしなくていいようにしたい、ってことだ」

「何かやろうとしたときに『周りがそう言ってるから』とか『これまでがそうだったから』とか、ネガティブな声を聞いて、みんな、つまずいちゃうんです。僕はそういうことをなくすために、今がんばってるんですけど。下の世代の人たちは、周りの目なんか気にせず、もっと本質的な問題に対してがんばれるようになったらいいなって」

「何かやろうとしたときに『周りがそう言ってるから』とか『これまでがそうだったから』とか、ネガティブな声を聞いて、みんな、つまずいちゃうんです。僕はそういうことをなくすために、今がんばってるんですけど。下の世代の人たちは、周りの目なんか気にせず、もっと本質的な問題に対してがんばれるようになったらいいなって」

「がんばらなくても『島に帰りたい』『そこでチャレンジしたい』と思える空気をつくることが僕らの仕事なんです。だから、犠牲になってるとは全然思わないけど、ちょうど価値観や制度の転換期である僕らは、(ネガティブな事柄に対しても)がんばることが必要な時代なんじゃないかなと思ってます」

「がんばらなくても『島に帰りたい』『そこでチャレンジしたい』と思える空気をつくることが僕らの仕事なんです。だから、犠牲になってるとは全然思わないけど、ちょうど価値観や制度の転換期である僕らは、(ネガティブな事柄に対しても)がんばることが必要な時代なんじゃないかなと思ってます」

おわりに

島内外で、賢太さんに憧れる若者は少なくありません。

地域ブランディングに関する講演に引っ張りだこで、月に何度も島外に出て仕事をしている賢太さん。

矢継ぎ早に事業を立ち上げ、走り続けるそのエネルギーは、はたから見ると、ギラギラしたポジティブなものに見えるかもしれません。

でも、そのモチベーションの源泉は、むしろ逆。

そもそもの原動力は、お金でも名声でもなく、地元の大切な場所を失った「悔しさ」でした。もしかしたら、そうした「負のモチベーション」のほうが、何かをやるときの力になるエネルギーは強いのかもしれません。

取材中、「次の世代は、もうがんばらなくていい」と静かに語る賢太さんの姿に、島の未来を背負う強い覚悟を感じました。

島を発つ朝、賢太さんと会社のメンバーは、取材チームの乗ったフェリーを、姿が見えなくなるまで見送ってくれました。この景色は、死ぬまで忘れません。

甑島、また必ず訪れます!

賢太さんに、また会いに。

ライティング協力:下津曲浩

撮影:小林直博