庵野監督との偶然の出会いから、エヴァのゲームを担当

「最近では、斉藤さんは『新世紀エヴァンゲリオン』を原作としたゲーム『ペンペン南極大冒険』も担当していますよね。エヴァ、ロードス島、東方Projectと、超有名作品のゲームに関わるようになったのは、どういう理由なんですか?」

「最近では、斉藤さんは『新世紀エヴァンゲリオン』を原作としたゲーム『ペンペン南極大冒険』も担当していますよね。エヴァ、ロードス島、東方Projectと、超有名作品のゲームに関わるようになったのは、どういう理由なんですか?」

「まず自分の来歴をお話しすると、新卒でドワンゴに入って、『電ファミニコゲーマー』というゲームメディアの副編集長を兼任しつつ、インディーゲームの担当をしていたんです」

「まず自分の来歴をお話しすると、新卒でドワンゴに入って、『電ファミニコゲーマー』というゲームメディアの副編集長を兼任しつつ、インディーゲームの担当をしていたんです」

「(まだまだエヴァとつながる気配がないな……)」

「(まだまだエヴァとつながる気配がないな……)」

「当時はニコニコ動画のゲーム実況がピークに近い盛り上がりだったこともあって、ゲームも豊作でした。そんななか、当時担当していたタイトルの『殺戮の天使』が、有名実況者のキヨさんが実況してくれたことをきっかけに、めちゃめちゃヒットしたんです」

「当時はニコニコ動画のゲーム実況がピークに近い盛り上がりだったこともあって、ゲームも豊作でした。そんななか、当時担当していたタイトルの『殺戮の天使』が、有名実況者のキヨさんが実況してくれたことをきっかけに、めちゃめちゃヒットしたんです」

ホラーゲーム『殺戮の天使』は、斉藤さんがドワンゴ時代に担当した「ゲームマガジン」内で配信され、100万ダウンロード超を記録。コミックスは累計発行部数が170万部を超えている

「まず漫画化されて、それが売れたことでアニメ化が決定。これだけヒット作が出るなら、インディーゲームのコンテンツ開発と海外展開を別会社にしたらいいのでは?と、当時社長だった川上量生さんに直談判しにいきました。そしたら、たまたま庵野秀明さんがその場にいたんですよ」

「まず漫画化されて、それが売れたことでアニメ化が決定。これだけヒット作が出るなら、インディーゲームのコンテンツ開発と海外展開を別会社にしたらいいのでは?と、当時社長だった川上量生さんに直談判しにいきました。そしたら、たまたま庵野秀明さんがその場にいたんですよ」

「すごい偶然ですね」

「すごい偶然ですね」

「今でもあんまりよくわかっていないんですが、なぜかその時の話を気に入っていただいて、庵野さんのカラーとドワンゴが出資して『株式会社バカー』を立ち上げることになりました」

「今でもあんまりよくわかっていないんですが、なぜかその時の話を気に入っていただいて、庵野さんのカラーとドワンゴが出資して『株式会社バカー』を立ち上げることになりました」

「展開が急すぎる! そして現在は、会社を後任に譲って、フリーの編集者になったと」

「展開が急すぎる! そして現在は、会社を後任に譲って、フリーの編集者になったと」

「はい。身軽になってゲームの仕事に注力したいと思ったんですね。ドワンゴ・バカー時代に培った人脈を活かしつつ、『Touhou Luna Nights』や『幻想郷萃夜祭』、『ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー』など、いろんな企画を手掛けていきました」

「はい。身軽になってゲームの仕事に注力したいと思ったんですね。ドワンゴ・バカー時代に培った人脈を活かしつつ、『Touhou Luna Nights』や『幻想郷萃夜祭』、『ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー』など、いろんな企画を手掛けていきました」

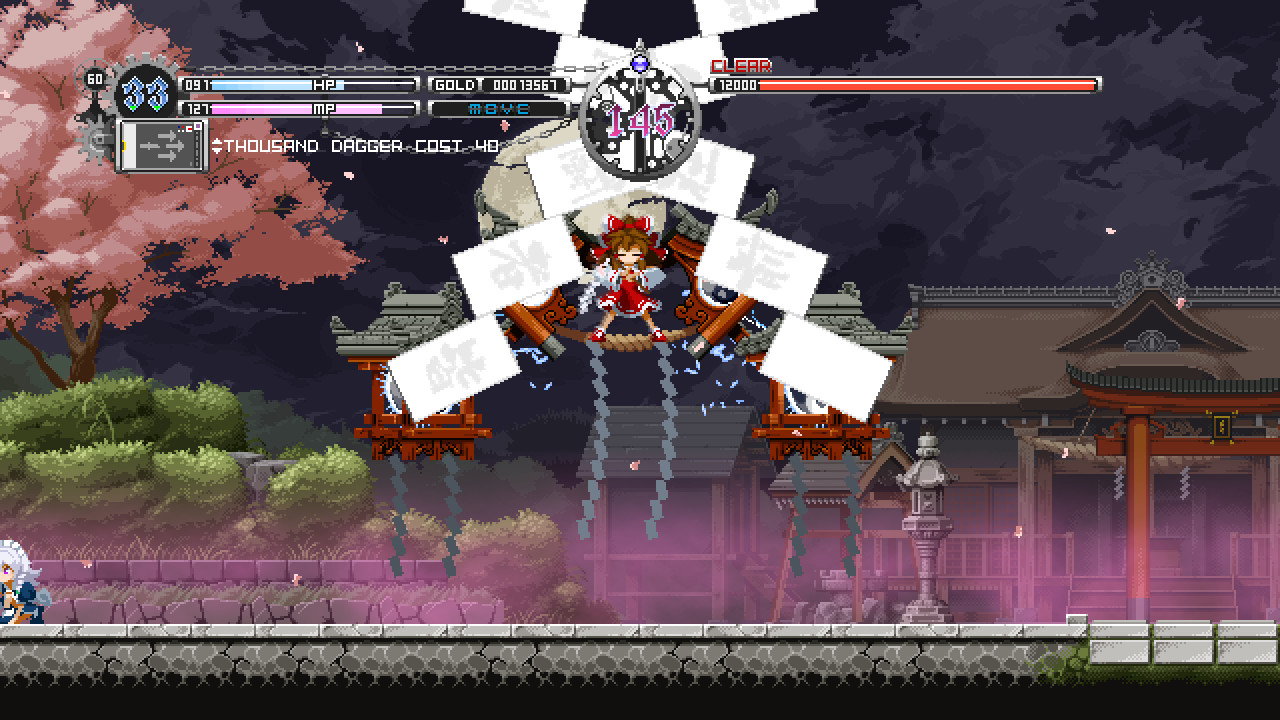

『東方Project』を題材にした2D探索型アクション(メトロイドヴァニア)風ゲーム『Touhou Luna Nights』。東方ProjectのZUNさんと斉藤さんが、ドワンゴ時代にイベントの企画で交流があったところから生まれた企画

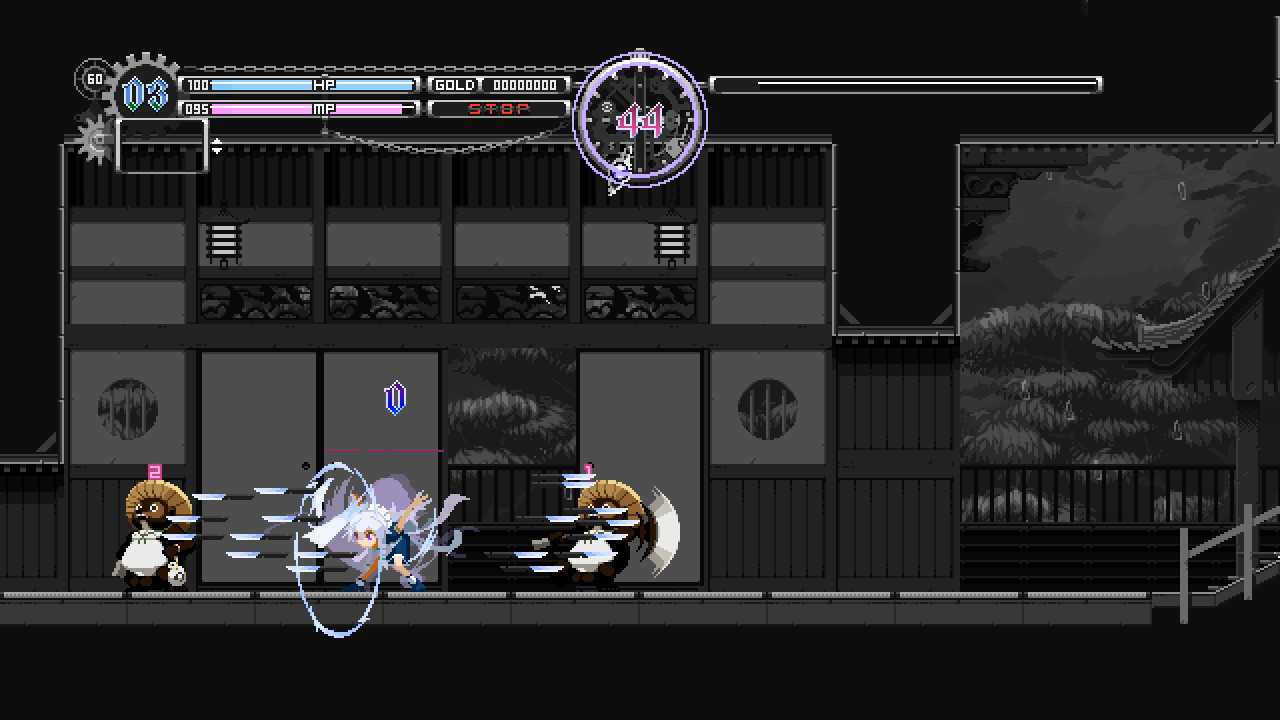

1988年から刊行される人気ファンタジー小説『ロードス島戦記』シリーズを題材にした『ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー』。斉藤さんの知り合いの編集者が原作小説を担当しており、ゲーム化を提案したそう

「エヴァのゲームは、作品のプロモーションの一環でゲームをつくれないかとお声がけいただいたんです。ちょうどそのアイデアにぴったりなクリエイターがいたので、一緒につくったのが『ペンペン南極大冒険』でした」

「エヴァのゲームは、作品のプロモーションの一環でゲームをつくれないかとお声がけいただいたんです。ちょうどそのアイデアにぴったりなクリエイターがいたので、一緒につくったのが『ペンペン南極大冒険』でした」

「先ほどの庵野さんとの出会いが、そこにも繋がったと。エヴァのゲームをつくったことがある、という経歴は大きいですよね。いろんな人が『ああ、じゃあ大丈夫だな』って企画を通しやすくなりそう」

「先ほどの庵野さんとの出会いが、そこにも繋がったと。エヴァのゲームをつくったことがある、という経歴は大きいですよね。いろんな人が『ああ、じゃあ大丈夫だな』って企画を通しやすくなりそう」

「そういう影響はあるかもしれません。独立後に仕事をいただいたので、ありがたいですね。この作品がうまくいったことで、個人のゲームクリエイターさんの可能性を感じていただけて、エヴァのミニゲームコンテスト『エヴァゲーム大喜利』を開催することになったんです」

「そういう影響はあるかもしれません。独立後に仕事をいただいたので、ありがたいですね。この作品がうまくいったことで、個人のゲームクリエイターさんの可能性を感じていただけて、エヴァのミニゲームコンテスト『エヴァゲーム大喜利』を開催することになったんです」

5時間でクリアできるゲームをつくりたい

「斉藤さんがゲームを編集するうえで、特に気をつけているポイントはありますか?」

「斉藤さんがゲームを編集するうえで、特に気をつけているポイントはありますか?」

「そうですね……。ゲームのプレイ時間に関して、多くのゲームでは40〜50時間かかるものが多いのですが、ぼくが関わる企画では、なるべく5時間以内でクリアできるようにしてもらっています」

「そうですね……。ゲームのプレイ時間に関して、多くのゲームでは40〜50時間かかるものが多いのですが、ぼくが関わる企画では、なるべく5時間以内でクリアできるようにしてもらっています」

「5時間という設定の理由とは?」

「5時間という設定の理由とは?」

「ひとつは、ユーザー側からの目線です。ゲームを買ってもクリアせずに終わる人って、意外と多いと思うんですよ」

「ひとつは、ユーザー側からの目線です。ゲームを買ってもクリアせずに終わる人って、意外と多いと思うんですよ」

「ああ、わかります! たしかにプレイ時間が長いと、途中で諦めちゃうんですよね……」

「ああ、わかります! たしかにプレイ時間が長いと、途中で諦めちゃうんですよね……」

「プレイ時間が約5時間の『Touhou Luna Nights』のレビューでは、『もっと長くやりたい』というコメントに混ざって、『短かい時間でクリアできて最高じゃん。だって、俺たち、最後にゲームをクリアしたのっていつだっけ?』という英語のコメントをみつけたときに、ああ〜なるほど、と思ったんです」

「プレイ時間が約5時間の『Touhou Luna Nights』のレビューでは、『もっと長くやりたい』というコメントに混ざって、『短かい時間でクリアできて最高じゃん。だって、俺たち、最後にゲームをクリアしたのっていつだっけ?』という英語のコメントをみつけたときに、ああ〜なるほど、と思ったんです」

「めっちゃわかる! 僕もまさに『最後にクリアしたのいつだっけ?』状態ですもん」

「めっちゃわかる! 僕もまさに『最後にクリアしたのいつだっけ?』状態ですもん」

「クリエイターさんにとっても、5時間でクリアできるゲームは重要だと思うんです。作り手側の都合で、クリエイターさんは自分の表現したいギミックやシステム、世界観を実現することが、最大のモチベーションなんですね。

「クリエイターさんにとっても、5時間でクリアできるゲームは重要だと思うんです。作り手側の都合で、クリエイターさんは自分の表現したいギミックやシステム、世界観を実現することが、最大のモチベーションなんですね。

5時間のゲームであれば、制作期間は半年〜1年ほどなので、クリエイターさんの熱意で走りきれる。ただ、1年を超えると、やっぱり集中するのが大変になってくる」

「ゲームのボリュームが大きくなると、作業量も増えていってしまう。それで熱量が薄れてしまう、と」

「ゲームのボリュームが大きくなると、作業量も増えていってしまう。それで熱量が薄れてしまう、と」

「ゲームの原型をつくるのが楽しいのであって、そこにリソースを足してくのは、そこまで楽しいことではない。アイテムの配置や能力をインフレさせていく管理工程が非常に大変になる。作家さんにつくりたいものをつくってほしい、なるべくユーザーにも楽しんで欲しい。そのバランスとして、5時間を超えないで欲しい、というお願いをしています」

「ゲームの原型をつくるのが楽しいのであって、そこにリソースを足してくのは、そこまで楽しいことではない。アイテムの配置や能力をインフレさせていく管理工程が非常に大変になる。作家さんにつくりたいものをつくってほしい、なるべくユーザーにも楽しんで欲しい。そのバランスとして、5時間を超えないで欲しい、というお願いをしています」

「あくまで作家さんファーストなわけですね」

「あくまで作家さんファーストなわけですね」

「もし人生を賭けて長いゲームをつくりたいと言われれば、それはぜひやりましょう、と言う場合もあると思いますけどね」

「もし人生を賭けて長いゲームをつくりたいと言われれば、それはぜひやりましょう、と言う場合もあると思いますけどね」

尊敬するのは『少年ジャンプ』の編集者たち

「話を伺っていると、斉藤さんとゲームクリエイターの方のやりとりは、漫画編集者と作家の関係にも似ている気がしてきます」

「話を伺っていると、斉藤さんとゲームクリエイターの方のやりとりは、漫画編集者と作家の関係にも似ている気がしてきます」

「そうですね、僕が『ゲームプロデューサー』ではなく『編集者』と自称しているのは、作家に寄り添う文化を漫画編集者から継承したいと思っているからなんですよ」

「そうですね、僕が『ゲームプロデューサー』ではなく『編集者』と自称しているのは、作家に寄り添う文化を漫画編集者から継承したいと思っているからなんですよ」

「どういうことですか?」

「どういうことですか?」

「ぼくは『少年ジャンプ』の編集者たちを強く尊敬しているのですが、漫画づくりの現場って、基本的に作家と編集だけで決められるわけですよね。たとえば『鬼滅の刃』がめちゃめちゃ売れているとなると、出版社ではない普通の会社のロジックであれば、人気があるうちは終わらせるな、となる」

「ぼくは『少年ジャンプ』の編集者たちを強く尊敬しているのですが、漫画づくりの現場って、基本的に作家と編集だけで決められるわけですよね。たとえば『鬼滅の刃』がめちゃめちゃ売れているとなると、出版社ではない普通の会社のロジックであれば、人気があるうちは終わらせるな、となる」

「でも、つい先日、人気絶頂のなか完結しましたね」

「でも、つい先日、人気絶頂のなか完結しましたね」

「そうそう。あの作品が最終回を迎えたことがいいか悪いかは、作家さん本人にしかわからない。ですが、いずれにせよ終わらせる選択肢があるのは、非常に“作家ファースト”であり、寄り添う文化があると思うんですね」

「そうそう。あの作品が最終回を迎えたことがいいか悪いかは、作家さん本人にしかわからない。ですが、いずれにせよ終わらせる選択肢があるのは、非常に“作家ファースト”であり、寄り添う文化があると思うんですね」

「なるほど」

「なるほど」

「小説家や漫画家のように、ゲームのクリエイターも“作家”であると捉えつつ、彼らに寄り添う文化を継承したいと思っているんですね。漫画編集者がネームを読むように、ある程度ゲームができた段階で、作家さんの目の前でゲームをプレイしながらフィードバックをしていきます」

「小説家や漫画家のように、ゲームのクリエイターも“作家”であると捉えつつ、彼らに寄り添う文化を継承したいと思っているんですね。漫画編集者がネームを読むように、ある程度ゲームができた段階で、作家さんの目の前でゲームをプレイしながらフィードバックをしていきます」

「ゲームのシステム面で、そうしたフィードバックを経て生まれたものはありますか?」

「ゲームのシステム面で、そうしたフィードバックを経て生まれたものはありますか?」

「『Touhou Luna Nights』では、キャラクターが時を止める能力を持っているので、ゲーム中の技をすべて時を止めることに関連させよう、と話して、そのアイデア出しを一緒にやりました。投げたナイフに自分が乗れるようにする、二段ジャンプもそのナイフに乗っているという設定にするとか。原作に寄り添うかたちにするのを意識しましたね」

「『Touhou Luna Nights』では、キャラクターが時を止める能力を持っているので、ゲーム中の技をすべて時を止めることに関連させよう、と話して、そのアイデア出しを一緒にやりました。投げたナイフに自分が乗れるようにする、二段ジャンプもそのナイフに乗っているという設定にするとか。原作に寄り添うかたちにするのを意識しましたね」

「ドラゴンボールの桃白白みたいですね」

「ドラゴンボールの桃白白みたいですね」

「まさにそうなんです。漫画やアニメ、ゲームなど、いろんな引き出しからアイデアを出して、これならどうですか、と提案していて。『ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー』の場合は、ストーリー面での原案をつくりました」

「まさにそうなんです。漫画やアニメ、ゲームなど、いろんな引き出しからアイデアを出して、これならどうですか、と提案していて。『ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー』の場合は、ストーリー面での原案をつくりました」

「ストーリー原案まで!」

「ストーリー原案まで!」

「その時その時に作品作りに必要なアイデアやリソースを調達してくるのが編集の仕事ですから、なんでもやります(笑)」

「その時その時に作品作りに必要なアイデアやリソースを調達してくるのが編集の仕事ですから、なんでもやります(笑)」

「原作の権利者側との交渉なんかも発生するわけじゃないですか。それも斉藤さんが担当を?」

「原作の権利者側との交渉なんかも発生するわけじゃないですか。それも斉藤さんが担当を?」

「はい。有名IPと組んだとしても、下請け的にすべて言うことを聞くのではなくて、クリエイターがやりたいことを活かすことでウィンウィンの関係をつくれるからです。原作を踏まえながら、クリエイターの作家性を尊重することは可能です。そのバランスをクリエイターとIPホルダーの間に入って調整するのが、ぼくの仕事です」

「はい。有名IPと組んだとしても、下請け的にすべて言うことを聞くのではなくて、クリエイターがやりたいことを活かすことでウィンウィンの関係をつくれるからです。原作を踏まえながら、クリエイターの作家性を尊重することは可能です。そのバランスをクリエイターとIPホルダーの間に入って調整するのが、ぼくの仕事です」

「IPと組んでも作家性を発揮できるというのは、大げさに言えば、押井守さんが『パトレイバー』をつくる(※)ことで、彼の独自性が色濃く出たみたいなことでしょうか」

「IPと組んでも作家性を発揮できるというのは、大げさに言えば、押井守さんが『パトレイバー』をつくる(※)ことで、彼の独自性が色濃く出たみたいなことでしょうか」

※『機動警察パトレイバー』はアニメ・漫画・小説・ゲーム・実写などが展開されたメディアミックス作品。映画監督の押井守さんはアニメと実写で監督や脚本を担当。

「そうですね。原作のファンは好きな作品をゲームでも楽しめて、クリエイターさんは自分の表現したいものをつくることができて、一定の購入者を事前に見込める。このやり方は、むこう2〜3年は勝ち筋があるやり方だと思っています」

「そうですね。原作のファンは好きな作品をゲームでも楽しめて、クリエイターさんは自分の表現したいものをつくることができて、一定の購入者を事前に見込める。このやり方は、むこう2〜3年は勝ち筋があるやり方だと思っています」

目指すは「世界で10万本売れるタイトル」

『東方Project』を題材にした2Dコンボアクションゲーム『幻想郷萃夜祭』。斉藤さんが編集を手がけ、2019年10月に発売された

「最後にお聞きしたいのですが、ゲームの企画からユーザーに届けるまで、いろんな工程のなかでどの瞬間がいちばん楽しいと感じますか?」

「最後にお聞きしたいのですが、ゲームの企画からユーザーに届けるまで、いろんな工程のなかでどの瞬間がいちばん楽しいと感じますか?」

「クリエイターさんが自分の行くべき道を見つけた瞬間でしょうか。おこがましいですが、このクリエイターにはこんな企画が合っているんじゃないかと提案して、それがハマった瞬間はやっぱり嬉しいです。逆に、予想もしなかった素晴らしいものが出てきた瞬間も楽しいですね」

「クリエイターさんが自分の行くべき道を見つけた瞬間でしょうか。おこがましいですが、このクリエイターにはこんな企画が合っているんじゃないかと提案して、それがハマった瞬間はやっぱり嬉しいです。逆に、予想もしなかった素晴らしいものが出てきた瞬間も楽しいですね」

「ゲームが売れたときなど、マーケットでの反響を見た瞬間なんかも、やっぱり嬉しいものでしょうか?」

「ゲームが売れたときなど、マーケットでの反響を見た瞬間なんかも、やっぱり嬉しいものでしょうか?」

「正直、おそらく売れるだろうと思った企画しかやっていないので、ああ、売れてるな、よかった、くらいの感じかもしれません」

「正直、おそらく売れるだろうと思った企画しかやっていないので、ああ、売れてるな、よかった、くらいの感じかもしれません」

「すげー強気だ……。今の所、めちゃめちゃ打率が高いですよね」

「すげー強気だ……。今の所、めちゃめちゃ打率が高いですよね」

「そうですね。マーケットを見つめるようになって、自分が面白いという軸だけじゃなく、この条件を満たせばおそらく売れるだろうというポイントがわかってきて。実際、それをある程度保証できないプロデューサーって、存在意義がないと思うんです。『これをつくれば、あなたは生活できる』と言わないといけない」

「そうですね。マーケットを見つめるようになって、自分が面白いという軸だけじゃなく、この条件を満たせばおそらく売れるだろうというポイントがわかってきて。実際、それをある程度保証できないプロデューサーって、存在意義がないと思うんです。『これをつくれば、あなたは生活できる』と言わないといけない」

「ちなみに斉藤さんが手がけたゲームって、どのくらい売れてるんですか?」

「ちなみに斉藤さんが手がけたゲームって、どのくらい売れてるんですか?」

「僕が手がけた、と言っても基本はクリエイターさんあってのもの、という前置きはさせてもらいますが……10〜20万本程度は売れましたし、いま仕掛けている最中のものもそれくらい行くと思います。ミリオンヒットはなかなか難しいですが、企画によっては10万本程度は十分狙える数字だと思っています」

「僕が手がけた、と言っても基本はクリエイターさんあってのもの、という前置きはさせてもらいますが……10〜20万本程度は売れましたし、いま仕掛けている最中のものもそれくらい行くと思います。ミリオンヒットはなかなか難しいですが、企画によっては10万本程度は十分狙える数字だと思っています」

「ということは、たとえば2000円のゲームが20万本売れたら……4億円?」

「ということは、たとえば2000円のゲームが20万本売れたら……4億円?」

「Steamはセールもあって値引きされるし、そこからプラットフォームやパブリッシャーへのレベニューシェアもあるので、そのすべてが製作者に入るわけではないですが、夢のある数字ではありますよね」

「Steamはセールもあって値引きされるし、そこからプラットフォームやパブリッシャーへのレベニューシェアもあるので、そのすべてが製作者に入るわけではないですが、夢のある数字ではありますよね」

「(マジか…ライターよりも、ゲームクリエイターになるべきだった……?)」

「(マジか…ライターよりも、ゲームクリエイターになるべきだった……?)」

おわりに

オススメゲームを教えてもらううちに、インディーゲーム業界の裏側まで聞けたわけですが、5時間でプレイできるゲームで十分というのは、本当にその通りだと思いました。

これからは、昔から馴染みのある有名シリーズだけでなく、インディーゲームにも手を出してみようと思います。

そして、一攫千金の夢を抱ける市場であることもわかったいま、なんらかのかたちでゲームをつくってみようかな……という、新たな野望を持つ人も少なくないのでは。

実際、文中で紹介した『My Child Lebensborn(マイ・チャイルド・レーベンスボルン)』は、ドキュメンタリー映像としての企画が途中でゲームに変わった経緯もあるので、ゲーム業界とは関係ない仕事をする人が、ゲームをつくってヒットさせる可能性だってありえるはず。

この記事を読んで、ちょっとでもゲームをつくってみようかと思った方は、6月6日に実施される、『新世紀エヴァンゲリオン』を題材にしたミニゲームコンテスト『エヴァゲーム大喜利』に応募してみてはいかがでしょうか。

【お知らせ】

インディゲームの世界的イベント『INDIE Live Expo』が開催されます。日本語・英語・中国語で一挙放送!『東方Project』のZUNさんや『UNDERTALE』のトビーフォックスさんが出演するほか、エヴァゲーム大喜利も番組内で開催。配信URLなど、詳細は公式HPを!

会期:2020年6月6日(土) 20:00-23:00(予定)

配信プラットフォーム:YouTube Live / Twitter(Periscope) /Twitch / bilibili / ニコニコ生放送

公式HP:https://indie.live-expo.games/