代々、九谷焼をやりたくて入った人がいない

「あ、うちの兄貴です」

「あ、うちの兄貴です」

「お兄さん?」

「お兄さん?」

「代表の北野啓太です。この度はバズっていただいてありがとうございます」

「代表の北野啓太です。この度はバズっていただいてありがとうございます」

「また言われた! いえいえ、意図せず、なんかすみません。ていうか、こちらの会社は兄弟お二人でやられているんですね?」

「また言われた! いえいえ、意図せず、なんかすみません。ていうか、こちらの会社は兄弟お二人でやられているんですね?」

「そうですね、元々は僕が継いで、さらに弟が入った感じですね」

「そうですね、元々は僕が継いで、さらに弟が入った感じですね」

「そうなんですねー。いま工程を見せていただいて、こんなにクオリティの高い九谷焼が、印刷で出来上がるっていうことに何より驚いたんですけど、転写シートを焼きつけるという技法はお兄さんが始められたんですか?」

「そうなんですねー。いま工程を見せていただいて、こんなにクオリティの高い九谷焼が、印刷で出来上がるっていうことに何より驚いたんですけど、転写シートを焼きつけるという技法はお兄さんが始められたんですか?」

「いや、親父なんです」

「いや、親父なんです」

「お父さんが!?」

「お父さんが!?」

「九谷焼を生業にしてうちは360年。僕は四代目。青郊と名乗ってからは三代目なんですけど。うちは家業をものすごく大事にしてきた家系ではなくて」

「九谷焼を生業にしてうちは360年。僕は四代目。青郊と名乗ってからは三代目なんですけど。うちは家業をものすごく大事にしてきた家系ではなくて」

「どういうことですか?」

「どういうことですか?」

「うちの曾祖父がものすごい貧困な家庭に育って、丁稚職人みたいな感じで九谷焼を始めて、うちの祖父が会社の基盤を作った人なんですね。けれども祖父はやりたくなくてしょうがなかったらしいんですよ」

「うちの曾祖父がものすごい貧困な家庭に育って、丁稚職人みたいな感じで九谷焼を始めて、うちの祖父が会社の基盤を作った人なんですね。けれども祖父はやりたくなくてしょうがなかったらしいんですよ」

「祖父はもともと文芸作家になりたい人で、当時、本を自費出版したり、脚本を書いていまの東映なのかな……に採用されて、家族を捨てて逃げ出そうとしたところを連れ戻されたみたいな逸話がある」

「祖父はもともと文芸作家になりたい人で、当時、本を自費出版したり、脚本を書いていまの東映なのかな……に採用されて、家族を捨てて逃げ出そうとしたところを連れ戻されたみたいな逸話がある」

「おもしろー」

「おもしろー」

「なのでうちの家系って、実は代々、九谷焼をやりたくて入った人がいない」

「なのでうちの家系って、実は代々、九谷焼をやりたくて入った人がいない」

「てことはお父さんも?」

「てことはお父さんも?」

「そうです。うちの親父は理系の人間で、本来はエンジニアになりたかったんですけど、大学を留年して退学して、けっきょく家業の九谷焼をしょうがないからやるみたいな」

「そうです。うちの親父は理系の人間で、本来はエンジニアになりたかったんですけど、大学を留年して退学して、けっきょく家業の九谷焼をしょうがないからやるみたいな」

「いやいややる家系(笑)」

「いやいややる家系(笑)」

「親父は家業を継ぐ前に、自分が生業にする商売がどんなものか、京都や大阪の百貨店に見に行ったらしいんですね。だけど50数年前の九谷焼はお世辞にもあまり綺麗だとは言えないものが多かったんです。版がずれたり色がはみ出てたり。なのに九谷焼っていうブランドが先行してそこそこ高い」

「親父は家業を継ぐ前に、自分が生業にする商売がどんなものか、京都や大阪の百貨店に見に行ったらしいんですね。だけど50数年前の九谷焼はお世辞にもあまり綺麗だとは言えないものが多かったんです。版がずれたり色がはみ出てたり。なのに九谷焼っていうブランドが先行してそこそこ高い」

「それを見てお父さんは?」

「それを見てお父さんは?」

「親父は、どうせ自分がやるなら、綺麗なものをそれなりの価格で提供できる基盤を作るっていう思いで、こっちに帰ってきたんです」

「親父は、どうせ自分がやるなら、綺麗なものをそれなりの価格で提供できる基盤を作るっていう思いで、こっちに帰ってきたんです」

「なるほど」

「なるほど」

「その後、帰ってきて10年程たった頃かな、印刷で盛り絵の具を転写する方法を独自で研究開発して。それがいまに繋がってます」

「その後、帰ってきて10年程たった頃かな、印刷で盛り絵の具を転写する方法を独自で研究開発して。それがいまに繋がってます」

「すげえ。それがこれですね」

「すげえ。それがこれですね」

「そうですね」

「そうですね」

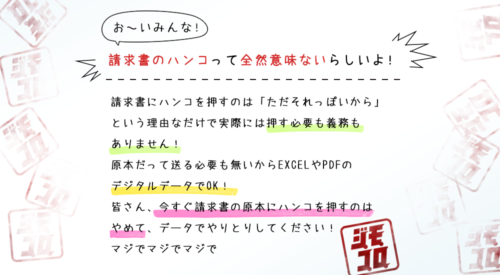

すべては絵の具の開発から

「九谷焼独特の質感というか、これが印刷で表現できるって相当やばくないですか? お父さんの開発」

「九谷焼独特の質感というか、これが印刷で表現できるって相当やばくないですか? お父さんの開発」

「いまはこういうお皿や鉢が当たり前なんですけど、食器としての九谷焼の歴史ってものすごく浅いんです。もちろん、骨董で有名な『古九谷(こくたに)』の時代は九谷焼の食器もあったんですけど、いわゆる産業品の食器においてはなかった。というのも、絵の具の中に鉛分が含まれているので、国が定めた鉛の溶出基準をクリアする絵の具がなかったんです」

「いまはこういうお皿や鉢が当たり前なんですけど、食器としての九谷焼の歴史ってものすごく浅いんです。もちろん、骨董で有名な『古九谷(こくたに)』の時代は九谷焼の食器もあったんですけど、いわゆる産業品の食器においてはなかった。というのも、絵の具の中に鉛分が含まれているので、国が定めた鉛の溶出基準をクリアする絵の具がなかったんです」

「壺とかの装飾は良いけど、口にする食器に使う産業食器の商品はなかった」

「壺とかの装飾は良いけど、口にする食器に使う産業食器の商品はなかった」

「そうです。うちの親父がやってた時代も食器中心ではあったんですけど、そのときの食器って、湯呑みとか茶器とか酒器とか、飲食物が直接触れない器の外側に絵の具を使ったものだけ。工芸作家の作品は別として、一般の食器売り場で売っているような食器はあまりなかったんです」

「そうです。うちの親父がやってた時代も食器中心ではあったんですけど、そのときの食器って、湯呑みとか茶器とか酒器とか、飲食物が直接触れない器の外側に絵の具を使ったものだけ。工芸作家の作品は別として、一般の食器売り場で売っているような食器はあまりなかったんです」

「なるほどー。まずは有害じゃない絵の具の開発をすることがスタートだったんですね」

「なるほどー。まずは有害じゃない絵の具の開発をすることがスタートだったんですね」

「そうそう。そしてそれがようやく製品化されて軌道に乗るか乗らないかというぐらいにこの建物を思い切って両親が建てたんですけど、建てて一年くらいで火事にあったんです。それでもうダメだ、って開き直って、印刷を始めようと。どうせ借金背負うんだったら手が出せなかった印刷機械に投資をする!って言って」

「そうそう。そしてそれがようやく製品化されて軌道に乗るか乗らないかというぐらいにこの建物を思い切って両親が建てたんですけど、建てて一年くらいで火事にあったんです。それでもうダメだ、って開き直って、印刷を始めようと。どうせ借金背負うんだったら手が出せなかった印刷機械に投資をする!って言って」

「すげえ開き直り!」

「すげえ開き直り!」

「当時、名古屋に一軒、全国でも珍しく盛り絵の具を印刷している会社があったらしくて、その方に指導を受けながら、地元で絵の具を開発して印刷を始めたっていうのが最初。それがちょうど僕らが7、8歳のとき」

「当時、名古屋に一軒、全国でも珍しく盛り絵の具を印刷している会社があったらしくて、その方に指導を受けながら、地元で絵の具を開発して印刷を始めたっていうのが最初。それがちょうど僕らが7、8歳のとき」

「へえ〜」

「へえ〜」

「40年ぐらい前の話です。親父はいま、たま〜に会社来るぐらいでほとんど仕事してないですけど(笑)」

「40年ぐらい前の話です。親父はいま、たま〜に会社来るぐらいでほとんど仕事してないですけど(笑)」

「いや、もう十分仕事したでしょう。こんなすごい絵の具も開発して。相当な情熱じゃないですか?」

「いや、もう十分仕事したでしょう。こんなすごい絵の具も開発して。相当な情熱じゃないですか?」

「いや、それが逆で。超ずぼらな人間なので、だからこそ。うちのお袋は『あの人は、全然仕事してこなかった』って言ってる」

「いや、それが逆で。超ずぼらな人間なので、だからこそ。うちのお袋は『あの人は、全然仕事してこなかった』って言ってる」

「いかに怠けたいかがモチベーション!?」

「いかに怠けたいかがモチベーション!?」

「そうです。原点はどっちかというと、そっち」

「そうです。原点はどっちかというと、そっち」

「でも世の中の全てのイノベーションは『楽したい』とか『もっと休みたい』から生まれてるから、お父さんめちゃくちゃ健全ですよ」

「でも世の中の全てのイノベーションは『楽したい』とか『もっと休みたい』から生まれてるから、お父さんめちゃくちゃ健全ですよ」

九谷五彩というアイデンティティ

「お兄さんはどうしてこの世界に?」

「お兄さんはどうしてこの世界に?」

「僕の場合は、大学を出て1年ほどアメリカへ行った後、帰って来て就職しようかと思ったんですけど、なんかサラリーマンするよりも楽なのかなって思って」

「僕の場合は、大学を出て1年ほどアメリカへ行った後、帰って来て就職しようかと思ったんですけど、なんかサラリーマンするよりも楽なのかなって思って」

「蛙の子は蛙だなあ」

「蛙の子は蛙だなあ」

「ものづくりは好きだったんですよ。だけど、入ってみると全然楽じゃなかった。そのうち結婚して子供ができて、どうにも逃げられない状況になって。入って7〜8年間ずーーーっと赤字だったんです。子供もいて、結婚もしてて、一生懸命仕事してるけど、父親と両親の財産で家族全員食わしてもらっている感覚」

「ものづくりは好きだったんですよ。だけど、入ってみると全然楽じゃなかった。そのうち結婚して子供ができて、どうにも逃げられない状況になって。入って7〜8年間ずーーーっと赤字だったんです。子供もいて、結婚もしてて、一生懸命仕事してるけど、父親と両親の財産で家族全員食わしてもらっている感覚」

「それは大変だ。プレッシャーもあるし」

「それは大変だ。プレッシャーもあるし」

「当時は、九谷焼に限らず、伝統工芸の商流って、産地のメーカーと産地の問屋があって、そこから中間問屋さんがあって百貨店に行くという流れ。うちみたいなメーカーは、やっぱり直接外に出ていかなきゃやっていけないよねと。いま僕は48歳なんですけど、30歳ぐらいからトライアンドエラーを繰り返して、ようやく40歳前後で芽が出て来て」

「当時は、九谷焼に限らず、伝統工芸の商流って、産地のメーカーと産地の問屋があって、そこから中間問屋さんがあって百貨店に行くという流れ。うちみたいなメーカーは、やっぱり直接外に出ていかなきゃやっていけないよねと。いま僕は48歳なんですけど、30歳ぐらいからトライアンドエラーを繰り返して、ようやく40歳前後で芽が出て来て」

「そこに、キャラクターとのコラボがあるんですね」

「そこに、キャラクターとのコラボがあるんですね」

「そうですね」

「そうですね」

漫画の神様とのコラボや

毎週日曜日に家庭の事情晒し続けてる某家族とか

専用のもの持ちたがる赤い彗星とか

「そこで一個聞きたいんですけど、これだけ個性的なキャラクターたちとのコラボレーションなのに、そこに負けてない九谷焼のアイデンティティがすごいですよね。これらを九谷焼たらしめてるものって一体なんなんですか?」

「そこで一個聞きたいんですけど、これだけ個性的なキャラクターたちとのコラボレーションなのに、そこに負けてない九谷焼のアイデンティティがすごいですよね。これらを九谷焼たらしめてるものって一体なんなんですか?」

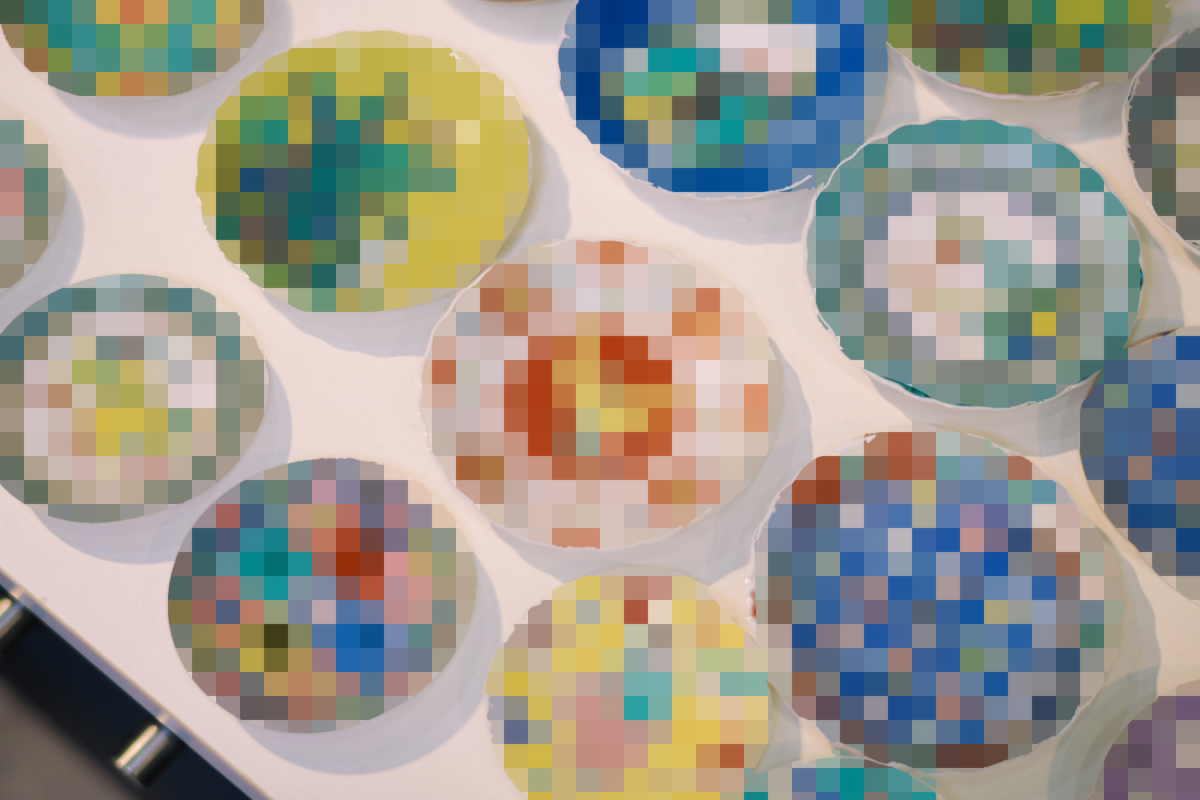

「九谷焼っていろんな画風があるんですけど、ほかの焼き物と差別化が一番しやすい特徴はこの絵の具なんですよ。九谷焼はそもそも使える色目がすごい少なくて。九谷五彩と呼ばれる、青(緑)と黄色と赤色と紫と紺青、その中間色の薄めた青と薄めた赤と薄い黄色、そして金色のみで、600点を超える弊社の商品とOEMの商品すべてが構成されているんです」

「九谷焼っていろんな画風があるんですけど、ほかの焼き物と差別化が一番しやすい特徴はこの絵の具なんですよ。九谷焼はそもそも使える色目がすごい少なくて。九谷五彩と呼ばれる、青(緑)と黄色と赤色と紫と紺青、その中間色の薄めた青と薄めた赤と薄い黄色、そして金色のみで、600点を超える弊社の商品とOEMの商品すべてが構成されているんです」

「なるほど!」

「なるほど!」

「ちなみに弊社の社名青郊の“青”の由来は九谷焼でいう青=緑からきてるんですよ」

「ちなみに弊社の社名青郊の“青”の由来は九谷焼でいう青=緑からきてるんですよ」

「それで建物も青だったのか」

「それで建物も青だったのか」

「そうですそうです。洋食器で使う絵の具と違って、九谷焼の盛り絵の具って色ガラスみたいに化学反応によって発色させるので、良くも悪くも色数がものすごく少ないんです」

「そうですそうです。洋食器で使う絵の具と違って、九谷焼の盛り絵の具って色ガラスみたいに化学反応によって発色させるので、良くも悪くも色数がものすごく少ないんです」

「いい制約になってるんだ。それが九谷の個性や特徴となってる」

「いい制約になってるんだ。それが九谷の個性や特徴となってる」

「もっと言うと、こういうポットが可能なのは九谷焼の盛り絵の具だからこそなんですよ。洋食器の絵の具だと重ね合わせたところが必ず筋になって見えちゃうんです。だけど僕らが使用している絵の具は……」

「もっと言うと、こういうポットが可能なのは九谷焼の盛り絵の具だからこそなんですよ。洋食器の絵の具だと重ね合わせたところが必ず筋になって見えちゃうんです。だけど僕らが使用している絵の具は……」

「全部なじんじゃうんだ」

「全部なじんじゃうんだ」

「そうなんですよ。焼いたときに動きがあるので、張り合わせの部分も全部混ざってくれる」

「そうなんですよ。焼いたときに動きがあるので、張り合わせの部分も全部混ざってくれる」

「それで張り合わせがわからないんですね」

「それで張り合わせがわからないんですね」

「ただ、どんな絵柄でもできるわけじゃなくて、これも貼り合わせの位置をシームレスに見せるために、わざと縦に枝を持ってきたりとか、意匠の段階で目立たなくする工夫が必要なんです」

「ただ、どんな絵柄でもできるわけじゃなくて、これも貼り合わせの位置をシームレスに見せるために、わざと縦に枝を持ってきたりとか、意匠の段階で目立たなくする工夫が必要なんです」

「なるほど」

「なるほど」

「だから展開図を作る作業が一番しんどくて」

「だから展開図を作る作業が一番しんどくて」

「すごいなあ。ちなみにこれ色が全然違うんですけど、貼って焼いたらポットの色になるんですか?」

「すごいなあ。ちなみにこれ色が全然違うんですけど、貼って焼いたらポットの色になるんですか?」

「九谷焼って焼く前と焼いた後の色が違うんですよ」

「九谷焼って焼く前と焼いた後の色が違うんですよ」

「じゃあ、これを焼いたら…」

「じゃあ、これを焼いたら…」

「これになるんです」

「これになるんです」

「そうなんだ! モチーフとしての定番の意匠もあるんですか?」

「そうなんだ! モチーフとしての定番の意匠もあるんですか?」

「あります。たとえば一番うちのなかで人気のある柄で言うと『石畳』。九谷焼で一番古い幾何学模様と言われていまして」

「あります。たとえば一番うちのなかで人気のある柄で言うと『石畳』。九谷焼で一番古い幾何学模様と言われていまして」

「一番古い九谷焼の意匠の一つなんですけど、いまでも人気のある柄です。こういう図柄をいわゆる古物の九谷焼の資料から用いたりとか。僕の場合は昔からあるものを編集して構成していくっていう仕事ですね」

「一番古い九谷焼の意匠の一つなんですけど、いまでも人気のある柄です。こういう図柄をいわゆる古物の九谷焼の資料から用いたりとか。僕の場合は昔からあるものを編集して構成していくっていう仕事ですね」

「なるほど。デザインというか、データはご自身で作られているんですか?」

「なるほど。デザインというか、データはご自身で作られているんですか?」

「そうです。ほぼほぼ僕が」

「そうです。ほぼほぼ僕が」

「じゃあ、ひょっとしてハイジも?」

「じゃあ、ひょっとしてハイジも?」

「そうです。バズっていただいた柄は僕がやったものです」

「そうです。バズっていただいた柄は僕がやったものです」

「そうなんですね! じゃあ上で見たラフスケッチもお兄ちゃんの?」

「そうなんですね! じゃあ上で見たラフスケッチもお兄ちゃんの?」

「そうですね」

「そうですね」

「ちなみに弟の仕事は……てか、お兄ちゃんきてから一言も喋らないじゃないすか?」

「ちなみに弟の仕事は……てか、お兄ちゃんきてから一言も喋らないじゃないすか?」

「(笑)」

「(笑)」

バズってから、アカウントを作った

「改めて、弟さんはどうしてこの会社に?」

「改めて、弟さんはどうしてこの会社に?」

「この仕事を始めていま8年目で、その前は10年間、繊維関係の会社で販売の仕事をしてました。大阪のあと東京に住んで、そのうちに子供もできて、東京で子育てするのもちょっとしんどいなと思って。会社が上向きっぽかったんで、それで一緒にやらせてくれないかって」

「この仕事を始めていま8年目で、その前は10年間、繊維関係の会社で販売の仕事をしてました。大阪のあと東京に住んで、そのうちに子供もできて、東京で子育てするのもちょっとしんどいなと思って。会社が上向きっぽかったんで、それで一緒にやらせてくれないかって」

「会社が上向きっぽかった(笑)…弟も若干、兄と同じ匂いがするな……。今回バズったことで弟さんから反応をいただいたじゃないですか。そのときに気づいたことがあるんですけど。バズったからアカウント作りましたよね?」

「会社が上向きっぽかった(笑)…弟も若干、兄と同じ匂いがするな……。今回バズったことで弟さんから反応をいただいたじゃないですか。そのときに気づいたことがあるんですけど。バズったからアカウント作りましたよね?」

「バレました?」

「バレますよ。フォロワーいなかったもん」

「バレますよ。フォロワーいなかったもん」

「はっはっは!」

「はっはっは!」

「公式が絡んでくれた!うれしい!と思ったら裏アカばりの即席アカウントだった(笑)」

「公式が絡んでくれた!うれしい!と思ったら裏アカばりの即席アカウントだった(笑)」

「この波に乗るしかないと思って」

「この波に乗るしかないと思って」

「でもそれがまた魅力的でしたよ。で、これは絶対聞きたかったことなんですけど、バズり効果ってどれくらいあったんですか?」

「でもそれがまた魅力的でしたよ。で、これは絶対聞きたかったことなんですけど、バズり効果ってどれくらいあったんですか?」

「あんまり具体的な数を言うのもなんですけど、とにかくバズった日から注文のピコンピコンという音が鳴り止まず、結果、過去最高というか、その日たった1日でうちのオンラインの5か月分の売り上げになりました」

「あんまり具体的な数を言うのもなんですけど、とにかくバズった日から注文のピコンピコンという音が鳴り止まず、結果、過去最高というか、その日たった1日でうちのオンラインの5か月分の売り上げになりました」

「すげーーー! 夢あるなー」

「すげーーー! 夢あるなー」

「ハイジの豆皿は結構十分な数を用意していたんですけど、それでも足りなくなって、追加してという感じで。ハイジの権利元さんのオンラインにもたくさん注文がいったり、展覧会イベントをやっておられるので、そこでもTwitterを見て購入に来られた方がたくさんいたり、そういう効果がいろいろと」

「ハイジの豆皿は結構十分な数を用意していたんですけど、それでも足りなくなって、追加してという感じで。ハイジの権利元さんのオンラインにもたくさん注文がいったり、展覧会イベントをやっておられるので、そこでもTwitterを見て購入に来られた方がたくさんいたり、そういう効果がいろいろと」

「経済効果やばい」

「経済効果やばい」

「あと嬉しいのが、ハイジをきっかけに、こんな九谷焼があるんだと、弊社の通常商品を買われる方も増えたかなという手応えを感じています」

「あと嬉しいのが、ハイジをきっかけに、こんな九谷焼があるんだと、弊社の通常商品を買われる方も増えたかなという手応えを感じています」

「そりゃあ『バズっていただいてありがとうございます』だわ! ちょっとここに来て身も蓋もないこと言いますけど、九谷焼って見た目めちゃくちゃうるさいじゃないですか」

「そりゃあ『バズっていただいてありがとうございます』だわ! ちょっとここに来て身も蓋もないこと言いますけど、九谷焼って見た目めちゃくちゃうるさいじゃないですか」

「ははは!」

「ははは!」

「使うシチュエーションが思いつかないんですよ。料亭とかで九谷焼の大皿に盛られた料理がバンとくる感じは想像出来るんですけど、なにせ家で使うイメージがまったくわかなくて」

「使うシチュエーションが思いつかないんですよ。料亭とかで九谷焼の大皿に盛られた料理がバンとくる感じは想像出来るんですけど、なにせ家で使うイメージがまったくわかなくて」

「ふつう、そうだと思います」

「ふつう、そうだと思います」

「僕らでもわからなかったので(笑)」

「僕らでもわからなかったので(笑)」

「だからハイジの豆皿を買ったことは僕のなかでけっこうスペシャルだったんです」

「だからハイジの豆皿を買ったことは僕のなかでけっこうスペシャルだったんです」

「好みの問題もあるので難しいですけど、食卓全部がこれだとさすがにうるさいですよね。でも1〜2枚あるとわりと様になる。九谷焼の場合、器が主張してくれているので、和食でも、あら汁みたいなものを入れたら様になったりとか、それこそコンビニ惣菜をそのまま乗せるだけでわりと見栄えが良くなったりとか」

「好みの問題もあるので難しいですけど、食卓全部がこれだとさすがにうるさいですよね。でも1〜2枚あるとわりと様になる。九谷焼の場合、器が主張してくれているので、和食でも、あら汁みたいなものを入れたら様になったりとか、それこそコンビニ惣菜をそのまま乗せるだけでわりと見栄えが良くなったりとか」

「なるほど。でもほんと、その壁のようなものをハイジが乗り越えてくれた気がします。でも、実際問題この伝統産業の世界で転写シートだったり、キャラクターとのコラボだったり、保守的な方たちには、きっといろいろ言われましたよね?」

「なるほど。でもほんと、その壁のようなものをハイジが乗り越えてくれた気がします。でも、実際問題この伝統産業の世界で転写シートだったり、キャラクターとのコラボだったり、保守的な方たちには、きっといろいろ言われましたよね?」

「最近こそなくなりましたけど、すごい言われ続けましたよ。手描きの職人さんとか作家さんからは、『所詮、印刷ものだろ』みたいな感じで。それで卑屈な気持ちになるわけではないんですけど、わるいことしてるのかな? と思ったことも」

「最近こそなくなりましたけど、すごい言われ続けましたよ。手描きの職人さんとか作家さんからは、『所詮、印刷ものだろ』みたいな感じで。それで卑屈な気持ちになるわけではないんですけど、わるいことしてるのかな? と思ったことも」

「でもまあ、確かに、怠けたいスタートですもんね(笑)」

「でもまあ、確かに、怠けたいスタートですもんね(笑)」

「たしかに(笑)。別にこっちは手描きだって言って転写のものを売っているわけじゃないので」

「たしかに(笑)。別にこっちは手描きだって言って転写のものを売っているわけじゃないので」

「ただ、ご覧いただいたように、転写紙を作るプロセスから商品を作るプロセスまで、そのプロセス自体は作家さんが作って絵付けしていくのとほとんど変わらないんです」

「ただ、ご覧いただいたように、転写紙を作るプロセスから商品を作るプロセスまで、そのプロセス自体は作家さんが作って絵付けしていくのとほとんど変わらないんです」

「ものすごくおこがましい言い方をすると、絵の具の研究にしては今もずっとしていますし、クオリティの保持とかに関しても、一部の作家さんや職人さんより全然うちのほうが勉強してると自負してます。だから逆に、九谷の中でも巨匠と言われる作家さんたちは逆にうちのことをかなり認めてくれていて」

「ものすごくおこがましい言い方をすると、絵の具の研究にしては今もずっとしていますし、クオリティの保持とかに関しても、一部の作家さんや職人さんより全然うちのほうが勉強してると自負してます。だから逆に、九谷の中でも巨匠と言われる作家さんたちは逆にうちのことをかなり認めてくれていて」

「そうですよね。伝統工芸士みたいな、すごいかたは、それはそれでもちろんリスペクトですもんね」

「そうですよね。伝統工芸士みたいな、すごいかたは、それはそれでもちろんリスペクトですもんね」

「そうです。だから、両輪っていうか」

「そうです。だから、両輪っていうか」

「そうですよね、両方あっていいじゃんって。僕は『誠実に軽薄であれ』ってよく言うんです。矛盾した言葉なんですけど」

「そうですよね、両方あっていいじゃんって。僕は『誠実に軽薄であれ』ってよく言うんです。矛盾した言葉なんですけど」

「わかります」

「わかります」

「だってほら、お茶もこれで出てくるし」

「だってほら、お茶もこれで出てくるし」

「あはははは!」

「あはははは!」

「ふつうだったら奥で九谷焼の器に移してくる。だけど、このまんま出してくるもん」

「ふつうだったら奥で九谷焼の器に移してくる。だけど、このまんま出してくるもん」

「器屋なのに(笑)」

「器屋なのに(笑)」

「あと、女性がこんなにたくさんいらっしゃるけれど、こういうときに女性がお茶を出す会社じゃないこともよくわかった。それってとても素敵です。だってこちらの会社の女性はみなさんそれぞれに職人さんだったし、めちゃくちゃカッコよかった」

「あと、女性がこんなにたくさんいらっしゃるけれど、こういうときに女性がお茶を出す会社じゃないこともよくわかった。それってとても素敵です。だってこちらの会社の女性はみなさんそれぞれに職人さんだったし、めちゃくちゃカッコよかった」

「手前味噌ですけど、うちのスタッフはほんとに自慢のスタッフなんです。ものすごく優秀」

「手前味噌ですけど、うちのスタッフはほんとに自慢のスタッフなんです。ものすごく優秀」

「ラクしたいとか、もっと遊びたいとか、そういうことを真剣に考えてるからこそ、この環境や空気が生まれているし、そう思えばハイジの豆皿の穏やかなデザインにそれが象徴されてる気がしてきた」

「ラクしたいとか、もっと遊びたいとか、そういうことを真剣に考えてるからこそ、この環境や空気が生まれているし、そう思えばハイジの豆皿の穏やかなデザインにそれが象徴されてる気がしてきた」

「たしかにそうかもですね」

「たしかにそうかもですね」

「会社の基盤をつくられたお祖父さんはいまの状況をどう思ってますかね〜」

「会社の基盤をつくられたお祖父さんはいまの状況をどう思ってますかね〜」

「『おし〜えて〜おじいさん』ですね」

「『おし〜えて〜おじいさん』ですね」

「そういう軽薄さ、好きです(笑)」

「そういう軽薄さ、好きです(笑)」

☆青郊窯さんのオンラインショップはこちら!

撮影:小林直博